জীবিকার উৎস থেকে জীবনধারায় : মেদিনীপুরের ‘জো–পুতুল’

From source of livelihood to lifestyle: Midnapore's 'Jo-Putul'

आजीविका के स्रोत से जीवनशैली तक: मिदनापुर की 'जो-पुतुल'

রাকেশ সিংহ দেব।

Home » Medinikatha Journal » Rakesh Singha Dev » From source of livelihood to lifestyle: Midnapore's 'Jo-Putul'

“অবয়ব থেকে দৈব বা দেবতা খসে গেলে তা পুতুল হয়ে ওঠে। একই মাটিতে তৈরি হলেও দেবতা গড়ার সময় কুমোরের দৃষ্টিভঙ্গী থাকে অন্যরকম – শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস যার উৎস। এই দৃষ্টিভঙ্গী যখন থাকেনা তখন কুমোর তৈরি করেন পুতুল – যা জীবিকার উৎস।” - আঁদ্রে মালরো। (বঙ্গানুবাদ : বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর)

জীবিকার উৎস থেকে জীবনধারায় : মেদিনীপুরের ‘জো–পুতুল’

পৃথিবীর সর্বত্রই পুতুলের ইতিহাস অত্যন্ত বৈচিত্রপূর্ণ। আদিম পূর্বপুরুষদের অলৌকিক জাদুবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রয়োজনীয় কর্মধারা থেকে পুতুলের উদ্ভব হয়। নব্য প্রস্তর যুগের গুহাচিত্রগুলি অন্তত সেই ইঙ্গিত দেয়। সেসময় মানবজীবন ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা। পরবর্তীতে কৃষির হাত ধরে মানবসভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে আদিম জীবনযাত্রার ধারাও ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। প্রাচীনকাল থেকেই লোকসমাজে বিভিন্ন পুতুলের ব্যবহার হয়ে আসছে ‘ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ’ ও ‘শিশুর মনোরঞ্জন’ – এই দুইভাবে। ব্রত ছাড়া পুতুল উৎসর্গ করা হয় দেবতার কাছে মানত হিসেবে। কিন্তু মনে হয় পুতুলের ব্যবহার যেন শিশুদের জন্য বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত। কোন বিশ্বাসে মাটির পুতুল তৈরির সূচনা হয় বা কোথায় প্রথম তৈরি হয় বর্তমান সময়ে তা অনুমান করাও অসম্ভব। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও আবিষ্কারের ফলে কৃষিকেন্দ্রিক ধর্মধারায় পোড়ামাটির হাতে টেপা পুতুল বা মাতৃকামূর্তি পৃথিবীর অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে। আর কোন প্রয়োজনে মানুষ প্রথম পুতুল বানিয়েছে তাও বলা শক্ত। কেননা মাটির পুতুলের রকমফের কম নয়। তবে হাতে বানানো টেপা পুতুলই যে পুতুলের প্রাচীনতম নিদর্শন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

জীবিকার উৎস থেকে জীবনধারায় : মেদিনীপুরের ‘জো–পুতুল’

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার ধাত্রীদেশ হিসেবে ভারতবর্ষ তথা বাংলার পুতুল আজও তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। একেকটি দেশ, তার কৃষ্টির প্রায় সবটুকু ভেসে ওঠে তার নিজস্ব পুতুলের মধ্যে। পুতুল শুধু লোকশিল্পের জগতেই নয় সমাজ নৃতত্ত্বের নিরিখে এক দিগদর্শকের ভূমিকা নেয়। তবে বাংলার পুতুল বলতে আমরা প্রধানত মাটির পুতুলকেই বুঝি। কাদামাটি তার প্রধান উপকরণ। বহুবছর ধরে চলে আসছে বাংলার এই আপন লোকশিল্প। বিভিন্ন অঞ্চলে এসে সেখানকার জল, মাটি আর জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে এই শিল্পরীতি এক একটা আঞ্চলিক রূপ নিয়েছে। যারা মাটির পুতুল গড়েন তারা চেতনে অবচেতনে বিশ্বাস করেন যে – ‘ক্ষিতি’ (মাটি), ‘অপ’ (জল), ‘তেজ’ (আগুন), ‘মরুৎ’ (বাতাস) ও ‘ব্যোম’ (শূণ্য বা আকাশ) এই পাঁচ তত্ত্ব বা ‘পঞ্চভূত’ হলো যাবতীয় সৃষ্টির আধার। তারা সচেতনভাবে পুতুল তৈরির সময় তা পালন করেন। ‘মাটি’-র সাথে ‘জল’ মিশিয়ে কাদার তাল বানানো হয়। কাদামাটির থেকে পুতুল বানিয়ে তা প্রথমে ‘হাওয়া’-য় শোকানো হয়। শুকনো পুতুলগুলিকে এবার ‘আগুন’-এ পুড়িয়ে মজবুত করা হয়। তাহলে ‘শূণ্য’ গেল কোথায়? পুতুলগুলি উল্টো করে ধরলে দেখা যাবে তার অর্ধেকটা ফাঁপা, যার ভেতরে লুকিয়ে থাকে পঞ্চম ভূত ‘শূণ্য’। যারা এই ধরনের মাটির পুতুল তৈরি করেন তাদের গঠনশৈলীর মধ্যে ‘প্রিমিটিভ কোয়ালিটি’ আজও বর্তমান রয়েছে। হাতে টেপা এই সব মাটির পুতুল যেমন পুজোর কাজে ব্যবহৃত হত, তেমনই শিশুদের মন ভোলানো খেলনা হিসেবেও কাজে লাগত। তবে এইসব আদিম ধারার লক্ষণ যুক্ত এই সব পুতুলের মধ্যে মানুষ বা পশু পাখির বাস্তব রূপের বদলে তার ছলন বা প্রাচীন অবয়ব ধরা পড়ে।

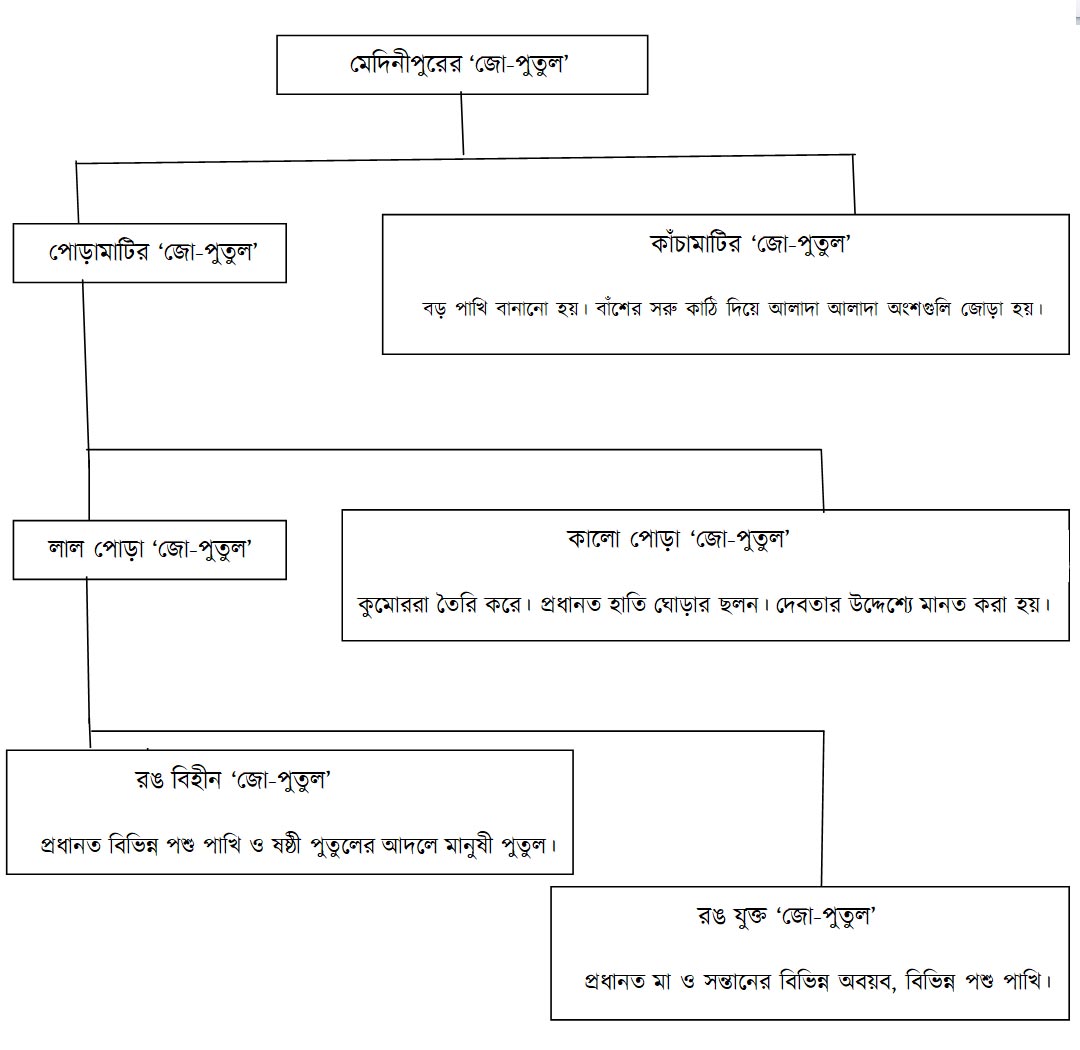

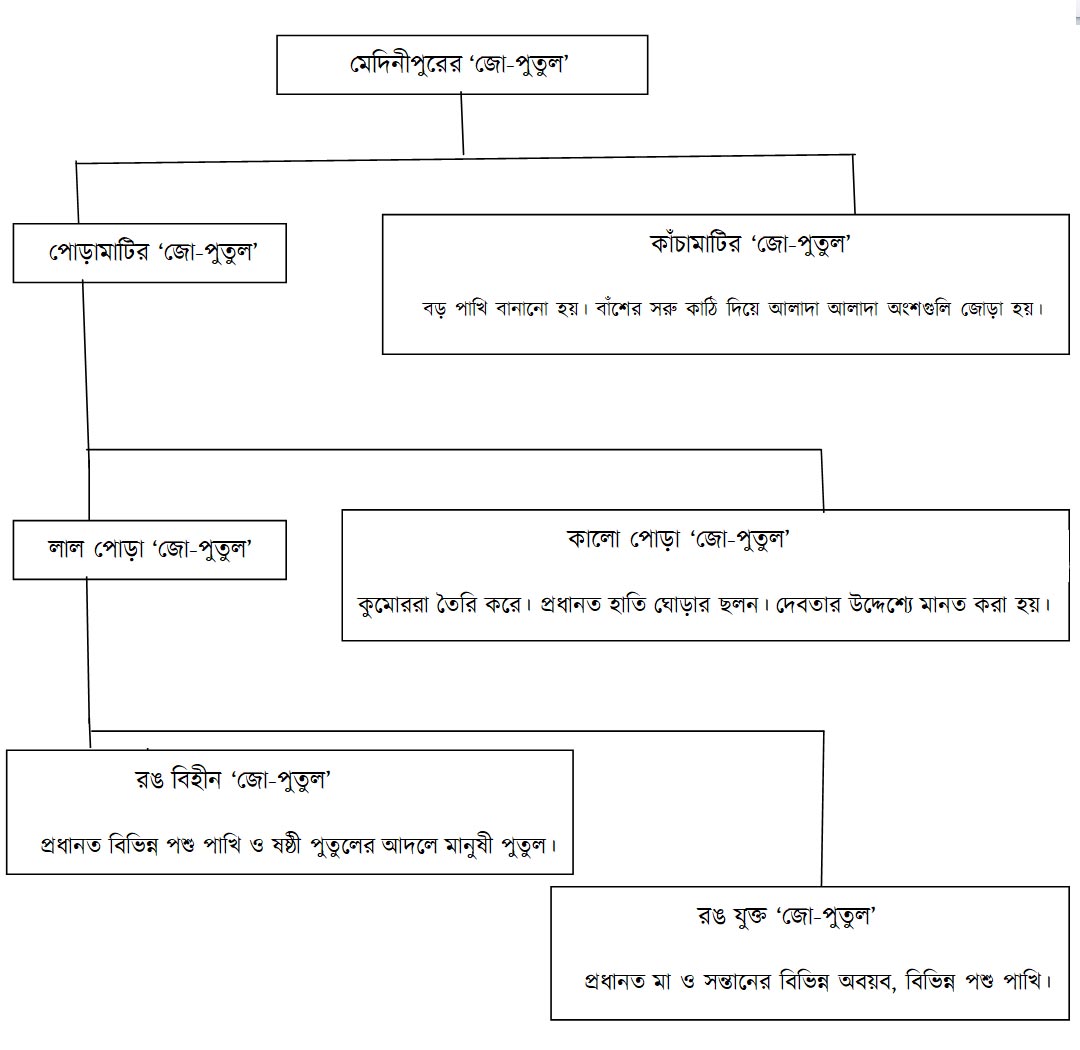

মাটির পুতুল তৈরি মেদিনীপুরের প্রচলিত লোকশিল্পের অন্যতম উদাহরণ। হাতে বানানো মাটির এই টেপা পুতুলগুলি মূলত এখানকার কুমোর ও পটুয়ারা তৈরি করেন। মেদিনীপুরের পটুয়ারা তাদের বানানো মাটির পুতুলকে বলেন ‘জো পুতুল’। এবার আসা যাক এই পুতুলের নামকরণ প্রসঙ্গে। এই নামকরণ নিয়েও নানা মুনির নানা মত। অনেকে বলেন ‘জো’ শব্দটি এসেছে ‘জতু’ থেকে যার অর্থ গালা বা লাক্ষা। এই পুতুলগুলি অনেকটা মেদিনীপুরের বিখ্যাত ‘গালা পুতুল’-এর মতো দেখতে তাই এর নাম ‘জো পুতুল’। আবার অন্য মতে ‘জো’ মানে ‘জোত জমি’ অর্থাৎ উত্তম রূপে চষা উর্বর চাষের জমি। এইরূপ জমির মাটি থেকে এই পুতুল তৈরি হয় বলে এর নাম ‘জো পুতুল’। পুতুল বিষয়ক পন্ডিতজন মনে করেন, কৃষিজীবী পরিবারের মহিলারা চাষের কাজ করার সময় তাদের শিশু সন্তানদের মাঠে নিয়ে যেতেন। বাচ্চারা যাতে আনন্দ পায় ও দুষ্টুমি না করে বসে থাকে তাই তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে মা’-রা কৃষিজমির নরম মাটি দিয়ে দ্রুত বিভিন্ন টেপা পুতুল বানিয়ে তাদের খেলতে দিতেন। তাই এইসব পুতুলের গড়ন এত সহজ সরল।

জীবিকার উৎস থেকে জীবনধারায় : মেদিনীপুরের ‘জো–পুতুল’

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘লোকশিল্প’ প্রবন্ধে লিখেছেন– “কৃষিজীবী সমাজের কারিগররা হাতের কাছে যে সব উপকরণ পেয়েছিলেন সেগুলিকে ব্যবহার করেছিলেন রূপ নির্মানের জন্য।” বর্তমানে মেদিনীপুরের পটুয়া চিত্রকরদের বাড়ির মহিলারাই এই শিল্পধারার ধারক ও বাহক। ষষ্ঠী পুতুলের মতো এই পুতুলগুলির মূল উপজীব্য মা ও ছেলে। জো পুতুলের মানুষের মুখগুলি অনেকটা গড়ুর পাখির মতো সরু ও সূচালো যা আজও এর আদিমতাকে ধরে রেখেছে। শিল্পরীতির সাথে মনের আবেগ মিলিয়ে মিশিয়ে এই পুতুল গড়ে ওঠে। জো পুতুলের হরেক রকম বিষয়। মা ও শিশু, মায়ের কোলে শিশু, মা সন্তানকে কোলে শুইয়ে তেল মাখাচ্ছে, হাত, ঘোড়া, কুকুর, পাখি মিলিয়ে গৃহস্থের ভরা সংসারের স্বপ্ন মেখে গড়ে ওঠে এই পুতুল। মূলত ঘর সাজানোর কাজে এই পুতুল ব্যবহার হয়।

জীবিকার উৎস থেকে জীবনধারায় : মেদিনীপুরের ‘জো–পুতুল’

আদিমতার লক্ষণযুক্ত এই পুতুলগুলো কাদামাটির তাল থেকে মাটি নিয়ে তা হাত দিয়ে টিপে টিপে তৈরি করা হয়। এই পুতুল ছাঁচে গড়া পুতুল নয়। হাতের টিপন, তালুর বেলন ও আঙুলের লিখন এই তিনটি নিয়ম হলো জো পুতুলের প্রধান নির্মাণ কৌশল। এর সামগ্রিক নির্মাণ চরিত্র খুব সহজ ও সরল। এই পুতুলের চোখ, নাক, মুখ শিল্পের পরিভাষায় ‘সাজেস্টিভ’ অর্থাৎ এতে বিশেষ সূক্ষ্ম ডিটেইলস্ থাকেনা। মানুষী অবয়বটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় সন্তানসহ মায়ের প্রতিরূপ। প্রকটিত স্ত্রী বক্ষ সহ এই মাতৃকামূর্তির মাথায় থাকে একটি ছোট খোঁপা। দেহের দুপাশে থাকে দুটি অসম্পূর্ণ হাত যার উপর একটি বা দুটি সন্তান বসানো থাকে। কোমর থেকে নীচের অংশ ঘাঘরার মতো চওড়া থাকে যাতে সহজে পুতুলটি দাঁড়াতে পারে। পুতুল বিষয়ক পন্ডিতেরা বলেন এই জো পুতুল আসলে ‘ভেনাস ফিগারাইন’। প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে প্রায় একই ধরনের পুতুল তৈরি হয়ে এসেছে। সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া পোড়ামাটির পুতুলের সঙ্গে জো পুতুলের চেহারাগত সাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো। । আপাতদৃষ্টিতে কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও দুটিই উর্বরতার প্রতীক। তাই চরিত্রগত ভাবে এই পুতুলগুলিকে উল্লেখ করা হয় ‘এজলেস ডল’ বা চিরন্তনী পুতুল হিসেবে।

জীবিকার উৎস থেকে জীবনধারায় : মেদিনীপুরের ‘জো–পুতুল’

কাঁচামাটির পুতুল তৈরি হলে সেগুলি রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে হালকা আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। তারপর রঙ ধরাবার পালা। হাতের কাছে পট আঁকার রঙ গোলা থাকে, সেই রঙ লাগিয়ে দেওয়া হয় পুতুলের গায়ে। পটুয়ারা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান থেকে প্রথাগত পদ্ধতিতে এইসব রঙ তৈরি করে থাকেন। যেমন সেগুন গাছের কচিপাতা থেকে হয় লাল রঙ, খয়েরের কাত্থ থেকে খয়েরী, কাঁচা হলুদের কন্দ থেকে আসে হলুদ, সীম পাতার রসে হয় সবুজ, অপরাজিতা ফুলের নির্যাসে হয় নীল, কালো আসে ভুসোকালি থেকে আর কুসুম মাটি ব্যবহৃত হয় সাদা রঙ হিসেবে। রঙ পাকা করতে এসব উপাদানের সঙ্গে মেশানো হয় কাঁচা বেল বা তেঁতুল বিচির আঠা। রঙ তৈরি হয়ে গেলে তা নারকেলের মালায় সংগ্রহ করে রাখা হয়। এত মেহনত করে তৈরি পুতুলের দামও কিন্তু খুব বেশি না। কুড়ি টাকা থেকে তিরিশ টাকার মধ্যেই মেলে মনের মতো জো পুতুল। আজকাল প্রাকৃতিক রঙ তৈরির ঝামেলা, রঙের দাম এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় মহার্ঘ হয়ে পড়ায় বহুক্ষেত্রে পুতুলগুলিকে না পুড়িয়ে রোদে শুকনো পুতুলের উপরেই চক্চকে্ অ্যাক্রেলিক রঙ চড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পুতুলের মাপ ছোট ও ওজনে হালকা। পুতুলগুলি হালকা করে তৈরি করতে হয় কারণ, দূরদূরান্তরের মেলায় ঝুড়ি মাথায় বা বাকে করে বয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজনে। যদিও বিষয়টা সাধারণ, কিন্তু জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধানে এদের উদ্ভাবিত শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা করতে হয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবিধ কারণে এইসব চিত্রকর-পটুয়াদের জীবন আজ বিপর্যস্ত। এক তো যুগের প্রয়োজনে সহজলভ্য ও সস্তা প্লাস্টিক দিয়ে পুতুল তৈরি হচ্ছে। বিশ্বায়নের ঝাঁ চক্চকে্ সময়ে গ্রামীণ মেলা-পার্বণের আকর্ষণও ধীরে ধীরে কমতে শুরু হয়েছে। সমাজ রূপান্তরের এই টানাপোড়েনে পড়ে পটুয়া চিত্রকর সমাজ আজ এক দুশ্চিন্তা ও আশংকার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তবুও নিজেদের দক্ষতার স্বীকৃতি বজায় রাখার জন্য মনের গভীর থেকে তাগিদ অনুভব করে পুতুল বানিয়ে চলেছেন পটুয়া পাড়ার প্রবীণ প্রমিলারা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পটচিত্র ও পটুয়াদের গ্রাম নয়ার কয়েকজন প্রবীণ মহিলা চিত্রকর আজও পুতুল বানানোর এই পরম্পরা ধরে রেখেছেন।

জীবিকার উৎস থেকে জীবনধারায় : মেদিনীপুরের ‘জো–পুতুল’

আজ নেই সেই খেলাঘর, নেই সেই পুতুল খেলার সরল শিশুমন। গ্রাম্য মেলায় আজ পুতুলের উপস্থিতি ক্রমশ কমে আসছে, তেমনি বিরল হয়েছে পুতুল নেবে বলে বায়না জোড়া খোকা খুকিরা। বিশ্বায়নের বাজারে অন্যান্য মাটির পুতুলের মতো জো পুতুলও আজ ‘শো-পিস’ হিসেবে স্থান পেয়েছে গৃহসজ্জায়। স্বাভাবিক চরিত্র হারিয়ে তার গায়ে পড়েছে বার্নিশের প্রলেপ। বন্যেরা যেমন বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে; তেমনই পুতুল শিশুদের হাতেই মানায় ঘরের ভেতরে কাচের শো কেসে নয়। হারিয়ে যেতে বসা এসব পুতুল বাঁচাতে গেলে শিশুদের হাতে তুলে দিতে হবে। শিশুদের খেলার ও মনোরঞ্জনের জন্য তাদের হাতে যে পুতুল তুলে দেওয়া হয়, সেগুলি দিয়েই সে তার পারিপার্শ্বিক জগতকে চিনবার চেষ্টা করে। পশুপাখি, দেবদেবী, গৃহস্থালীর সামগ্রী ও মানুষজন চিনতে পারে। পুতুল খেলার মাধ্যমে তাদের হাতেখড়ি হয় স্নেহ, প্রীতি, মায়া, সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ জীবনচর্চার।

জীবিকার উৎস থেকে জীবনধারায় : মেদিনীপুরের ‘জো–পুতুল’

পাঠকদের প্রতি সবিনয় অনুরোধ, পুতুল প্রেমী মানুষরা এই পুতুল সংগ্রহ করুন ও শিল্পীদের পাশে থাকুন।

M E D I N I K A T H A J O U R N A L

Edited by Arindam Bhowmik

(Published on 02.05.2025)

তথ্যসূত্র -

১। পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ – তারাপদ সাঁতরা

২। বাংলার মাটির পুতুল – বিধান বিশ্বাস

৩। বাংলার পুতুল শিল্প ও তার শিল্পীরা – প্রবীর সেন

৪। বাংলার পুতুল : ঐতিহ্যময় জীবনশৈলীর অঙ্গ – রঞ্জন চক্রবর্তী

নিচে কমেন্ট বক্সে আপনার মূল্যবান মতামত জানান।