পুরাকীর্তি ভ্রমণ : গড়বেতা

Archaeological Excursion to Garbeta

সুতনু ঘোষ।

Home » Medinikatha Journal » Sutanu Ghosh » Archaeological Excursion to Garbeta

গড়বেতা স্টেশনে ট্রেন এসে থামলো সকালবেলা। পুরাকীর্তি যে নিশ্চিত রূপে দেখব তার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। অন্য এক কাজের কারণে এখানে আসা। গড়বেতা বহুবিধ ইতিহাসে সমৃদ্ধ একটি প্রাচীন জনপদ।

গড়বেতার সর্বমঙ্গলা মন্দির (ছবি: সুতনু ঘোষ)

ভেবেছিলাম সময় পেলে এখানকার প্রাচীন কীর্তিগুলি দেখব। গড়বেতার মাটিতে ল্যাটেরাইটের উপস্থিতি আছে। সাধারণত এই স্থান স্বাস্থ্যকর বলেই পরিচিতি লাভ করে এসেছে। গনগনি এখন মেদিনীপুরের পর্যটন মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করে আছে। শিলাবতী নদীর ক্ষয়কার্যে সৃষ্ট লাল-হলুদ-কমলা-সাদা উঁচুনীচু ভূমিরূপ বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন নামে পরিচিত হয়েছে। নদীর দক্ষিণ পাড় অনেকটা উচু , সে তুলনায় উত্তর দিকে বেশ নীচু। বৃষ্টির জল অনবরত বছরের পর বছর গড়িয়ে পড়েছে। সেটিও এই উচুনীচু ভূমিরূপ গঠনের একটি কারণ। ওপরে গাছপালা, বিশেষত কাজুবাগানের কারণে ক্ষয় কমেছে। নাহলে হয়ত আরও বেশি ক্ষয় পেত। এমন দৃশ্য বজায় থাকত না। নদীর ধারে এই স্পটে শীতের সময় ভিড় বেশি। অন্যান্য সময়েও মূলত সপ্তাহের শেষ দুদিন লোকজনের কোলাহল দেখা যায়। গনগনির সরকারি কটেজ এ বছর উদ্বোধন হয়েছে। তার ফলে এবারে আরও পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে। এমনিতে গড়বেতায় রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড আছে। তবুও যেন এখানকার জায়গাগুলো বিশেষ উন্নত হয়নি। বাস, অটো, টোটো চলে। কখনও তার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা করতে হত। এই চিত্রের অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। পরে পর্যটনের হাত ধরে আরও বদল হবে আশা করা যায়।

সেদিন ঘন্টা তিনেক সময় হাতে নিয়ে সর্বমঙ্গলা মন্দির ও তার আশেপাশের এলাকা ঘুরে দেখেছিলাম।

গড়বেতা পশ্চিম মেদিনীপুরের ইতিহাস ও পুরাকীর্তি বিজড়িত একটি স্থান। পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে শিলাবতী বা শিলাই নদী। এই নদী অববাহিকায় বগড়ী ছিল জঙ্গল পরগণা। বগড়ীর রাজাদের প্রথম রাজধানী ছিল গড়বেতা। পরে তারা গোয়ালতোড় গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করে। শিলাবতী নদী তীরে এই জনপদে রাজা তেজচন্দ্র তৈরী করেছিলেন রায়কোটা দুর্গ। নারায়ণগড় রাজ্যের দুর্গের চারপাশে যেমন চারটি প্রবেশদ্বার ছিল। বগড়ীর রায়কোটা দুর্গের চারদিকে চারটি সিংহদ্বার ছিল। উত্তরে লালদরজা, পূর্বে রাউতা দরজা, দক্ষিণে পেশা দরজা ও পশ্চিমে হনুমান দরজা। তৈরী হয়েছিল সাতটি জলাশয়। প্রতিটির মাঝে তৈরী হয়েছিল পাথর নির্মিত মন্দির। দুর্গের চারদিকে চার দেবতা আছেন - গোরাখাঁ পীর, ওলাইচন্ডী, বাঘ রায় ও ওলাবিবি। প্রাচীন মন্দির কয়েকটি তো আছেই। তার পরে স্থানীয় ভূস্বামী ও বিভিন্ন পরিবারের তৈরী কয়েকটি পুরাকীর্তি আছে। রেনেল সাহেবের ম্যাপে গড়বেতার উপস্থিতি আছে বেতা নামে। এককালে ২০ টি কামানও ছিল গড়বেতায় , যা পরে ব্রিটিশরা প্রথমে মেদিনীপুর শহর ও পরে অন্যত্র সরিয়ে ফেলে।

যতগুলি পুরাকীর্তি এবং ইতিহাস বিজড়িত দ্রষ্টব্য ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক আছে। বেশ কিছু হয়ত সেদিন দেখার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। এখানে সর্বমঙ্গলা মন্দির ও তার পাশাপাশি কিছু দ্রষ্টব্য আলোচিত হয়েছে। যেগুলি দেখেছিলাম তার সংখ্যাও কম নয়। সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল। তার আগে এখানকার জনশ্রুতি ও ইতিহাসের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। প্রবোধচন্দ্র সরকারের 'শালফুল' থেকে গড়বেতার প্রাচীন ইতিহাসের ছবি ফুটে ওঠে। বিখ্যাত ইতিহাসকার ও গবেষক যোগেশচন্দ্র বসু , অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ প্রমুখের লেখাতে গড়বেতার প্রাচীন ইতিহাসের কথা জানা যায়। তার একটা বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

পুরাতত্ত্ববিদ তারাপদ সাঁতরা মহাশয় পাঁচ ছ খানা মূল পুরাকীর্তির দুচারলাইন বর্ণনা দিয়েছেন। তবে সেগুলি ছাড়াও পায়ে হাঁটা পথে সেদিন যে পুরাকীর্তির প্রাচুর্য দেখেছি তার কয়েকটি আমার কাছে নতুন বটে। তার উল্লেখ বা সেগুলির কথা সাধারণত পাইনি। তাই এই অনুসন্ধান পর্বে আমার বিশ্বাস অধিকাংশ পাঠকগণ কয়েকটি নতুন পুরাকীর্তির সন্ধান পাবেন। এগুলি ছাড়াও গড়বেতায় আরও অনেক এরকম ইতিহাস, পুরাকীর্তি ও সংস্কৃতিগত বিষয়ের উপস্থিতি আছে বলে আমার বিশ্বাস। কম সময়ের জন্য সেগুলি দেখার , জানার ও তুলে ধরার সুযোগ হলনা এই ব্যাপারটা মনে রয়ে গেল। পরে সুযোগ হলে সেগুলি নিশ্চয়ই দেখব।

সাধারণত, একশ বছরের প্রাচীন কীর্তিকলাপ পুরাকীর্তি নামে পরিচিত। কিন্ত এই কথার মাধ্যমে পুরাকীর্তিকে সার্বিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

বাড়িতে বসে ইতিহাস ও পুরাকীর্তি বিষয়ক লেখা রচনা করা যায় না। তাতে নতুন তথ্য থাকে না, জানার ও শেখার সুযোগ থাকে না, উপলব্ধি থাকে না। দেখার চোখ তৈরী হয় না। অপরদিকে , গবেষকগণ গবেষণার দোহাই দিয়ে অবৈধভাবে পুরাবস্তু নিয়ে যান। তবে সেসব গবেষণার জন্য এই অনৈতিক কাজের প্রয়োজন পড়ে না। লেখালেখির শেষ নেই, তার থেকেও তার যথাযথ বাস্তবিক প্রয়োগ আসল কাজ। তা হয়না বললেই হয়।

আর একটি বিষয় সংরক্ষণ। পুরাকীর্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংরক্ষণ কথার কোনও মানে নেই। পুরাকীর্তি সংরক্ষণ মানে বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণ বোঝায়। তাই পুরাকীর্তি গবেষকগণ বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণ কথাটির প্রয়োগ করলেই ভালো।

যাইহোক, কাজের প্রথম পর্ব সেরে অটোতে উঠেছি। এরপর পুরাকীর্তিগুলি দেখে এসে বাকি কাজ সারব। তার মাঝে যে সময় পাচ্ছি তাতেই আপনাদের ঘোরাঘুরির রসদ দেব। অটো চলেছে গড়বেতা বাজারের দিকে। যতক্ষণ পৌছাব সর্বমঙ্গলার মন্দির চত্বরে, তার আগে গড়বেতার ইতিহাসের পটভূমি কিছু কিছু বলে যাচ্ছি।

ক) মহাভারত কথা

ভারতের বিভিন্ন জায়গা রয়েছে যার সাথে মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী যুক্ত রয়েছে। খড়্গপুরের ইন্দার একটি এলাকা হিড়িম্বডাঙা নামে পরিচিত ছিল। প্রবাদ ছিল সেখানে ভীম হত্যা করেছিলেন হিড়িম্ব রাক্ষসকে। এমনই একটি কাহিনী আছে গড়বেতাকে ঘিরে। তা হল বক রাক্ষসের কাহিনী। গড়বেতায় এককালে মূলত বাগদীদের সংখ্যাই ছিল বেশি। অনেকে বলেন বগড়ি হল বকডিহি শব্দের অপভ্রংশ। যথা - বক + আড়ি = বকাড়ি , বকড়ি > বকডিহি > বগড়ী। বকডিহির প্রাচীন নাম বকদ্বীপ। এখানকার গনগনির মাঠ, কাছে একারিয়া , ভিকনগর গ্রামের সাথেও মহাভারতের কাহিনী জড়িত। মহাভারতের মূল কাহিনী অনুসারে- পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে থাকছিলেন। দিনের অধিকাংশ সময় বিভিন্ন স্থানে ঘুরতেন এবং ভিক্ষা করে পেট ভরাতেন। একদিন ব্রাহ্মণ দম্পতির কান্নাকাটিতে কুন্তী তাদের কাছে উপস্থিত হন। তারা বলেন এই নগরের অধিপতি বক নামে এক রাক্ষস। সে বাহুবলে এই জনপদকে রক্ষা করে। সে নিয়ম করেছে প্রতিদিন তার খাওয়ার জন্য একটি গৃহস্থ বাড়ি থেকে একজন করে মানুষ, খারি পরিমিত তন্ডুল ও দুটি মহিষ পাঠাতে হবে। কিছুদূরে বেত্রকীয়গৃহ নামে স্থানে নয়ানভিজ্ঞ রাজা থাকেন। কিন্ত তিনি দুর্বল এবং সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেননি। আজ সেই ব্রাহ্মণ পরিবারের পালা , যারা আশ্রয় দিয়েছে পাণ্ডবদের। ভীম সকালবেলা কিছু অন্ন নিয়ে বক রাক্ষসের ডেরায় পৌঁছাল। সেখানে সেই খাওয়ার নিজেই খেতে খেতে রাক্ষসের নাম ধরে ডাকতে শুরু করল। বক রাক্ষসের চোখ , চুল ও গোফ ছিল লাল রঙের। মুখবিবর বিস্তৃত ও কান গাধার মতো লম্বা লম্বা। বক রাক্ষসের সাথে দিনরাত যুদ্ধ হয়েছিল ভীমের। গাছ উপড়ে নিক্ষেপ করতে করতে সে এক ভয়ানক যুদ্ধ। দুজনে মিলে এত গাছ তুলেছিল সেই জায়গাটা গাছশূণ্য হয়ে পড়েছিল। অবশেষে মহাপরাক্রমশালী ভীমের হাতে মৃত্যু হল বক রাক্ষসের।

এবার আসি গড়বেতার প্রচলিত প্রবাদের কথায়। একারিয়া গ্রামকে বলা হচ্ছে একচক্রা। আর ভিকনগর গ্রামে পাণ্ডবরা ভিক্ষা করত। গনগনির ডিঙাতে হয়েছিল বক রাক্ষসের সাথে ভীমের লড়াই। এমন কথাই এখানে প্রচলিত। তবে তা প্রবাদ মাত্র।

খ) বগড়ীর বিভিন্ন শাসকেরা

এই জনপদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা ছিলেন। বিষ্ণুপুরের অষ্টম মল্লরাজা শূরমল্ল ( ৭৭৫-৭৯৫ খ্রিঃ ) এর সময়ে বগড়ী মল্লভূমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার বল্লাল সেনের সময়ে তিনি রাজ্যকে যে পাঁচটি ভুক্তিতে ভাগ করেছিলেন তার একটি যেমন রাঢ়দেশ , আরেকটি বগড়ী। কেউ বলেন দ্বাদশ শতকের শুরুতে আবার শূরবংশীয় লক্ষীশূরের অধিকারভুক্ত ছিল বগড়ী। একসময়ে ওড়িশার গজপতি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল গড়বেতা। পনেরো শতকে আবার এখানে স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে কথিত। রাজা গজপতি সিংহ (১৩৬৪-১৪২০) ছিলেন বগড়ী রাজবংশের প্রথম রাজা। জনশ্রুতি, যে রাজা গজপতি প্রতিষ্ঠা করেন সর্বমঙ্গলার মন্দির। রাজা গজপতির দুই ছেলে ছিল। ধনপতি ও ঘনপতি ( গনপতি )। গজপতি মৃত্যুর আগে রাজ্য দু ভাগে ভাগ করে দুই ছেলেকে দিয়ে যান। গড়বেতার রাজা হন ধনপতি সিংহ এবং গোয়ালতোড়ের রাজা হন ঘনপতি সিংহ। ধনপতির ছেলে হামির সিংহ ( ১৪৪০-১৫০০ খ্রিঃ ) ছিলেন গড়বেতা ও গোয়ালতোড় দুই রাজ্যের অধিপতি। হামিরের পুত্র হলেন রঘুনাথ সিংহ (১৪৭০-১৫৪০ খ্রিঃ)। তিনি বগড়ি কৃষ্ণনগরে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। রঘুনাথের পুত্র চিত্র সিংহের সময়ে ১৫৪৮ সাল নাগাদ বগড়ী দখল করেন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা বীর মল্ল। এরপর আনু. ১৫৫৫ সালে ধাড়ী মল্লের ( সম্ভবত) সময় এক রাজপুত চৌহান সিংহ বগড়ী দখল করেন। আবার আইন ই আকবরী অনুসারে বগড়ী পরগণা সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত। যাইহোক, চৌহান সিংহ এর পুত্র ছিলেন আউচ সিংহ। সেসময় চন্দ্রকোণার শাসক ছত্রসিংহ (১৬২২-৪৩) বগড়ী দখল করেছিলেন। এরপর ছত্রসিংহের পুত্র তিলকচন্দ্র (১৬৪৩ খ্রীঃ ) রাজা হন। এনার ছেলে ছিলেন তেজচন্দ্র ( ১৬৭৬ খ্রীঃ ), যিনি এরপর রাজা হন। এসময় আবার বগড়ী দখল করল বিষ্ণুপুরের রাজা দুর্জন সিংহ (১৬৮২-১৭০২ খ্রীঃ)। তিনি সর্বমঙ্গলা মন্দিরের কাছে রাধাবল্লভ মন্দির নির্মাণ করেন। দুর্জন সিংহের পরে জনৈক খয়রামল্ল রাজা হন (১৭১০ খ্রীঃ)। এরপর শামসের সিং বাহাদুর ( ১৭২০-১৭৪৪ খ্রীঃ ) ময়ূরভঞ্জ থেকে এসে বগড়ী অধিকার করে মঙ্গলাপোতা রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

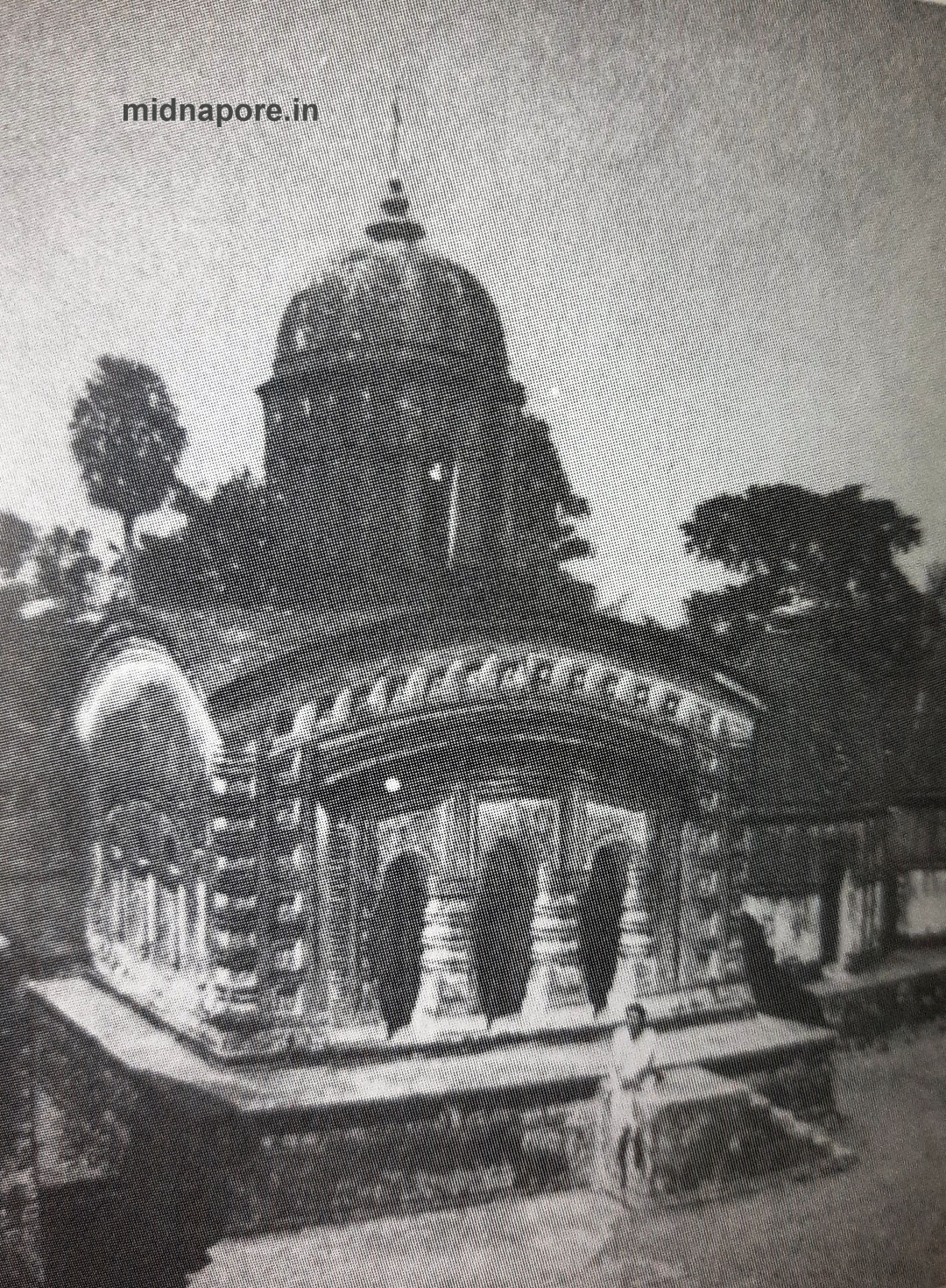

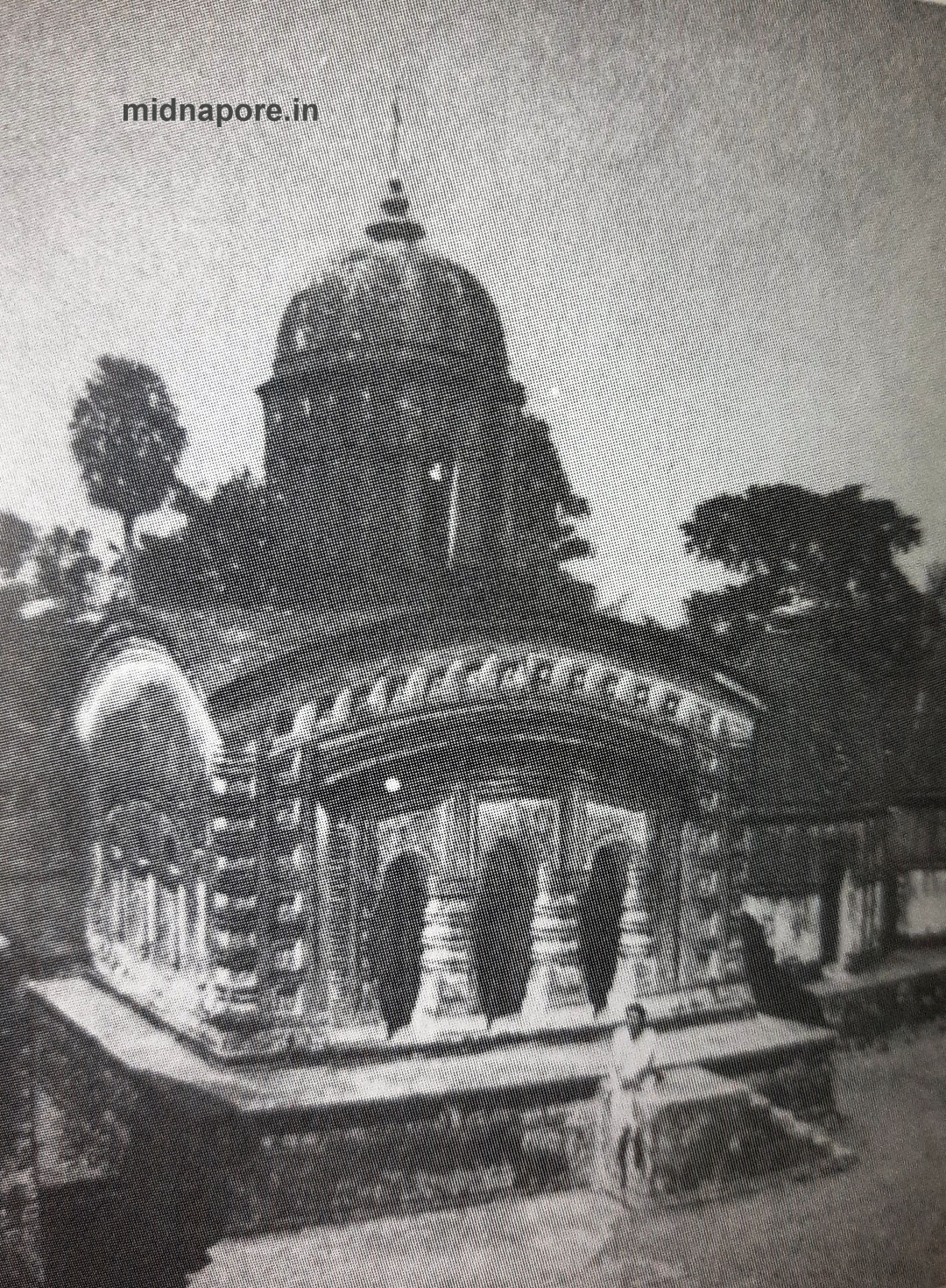

১) বিখ্যাত সর্বমঙ্গলার মন্দির

গড়বেতার পুরাকীর্তির প্রধান দ্রষ্টব্য সর্বমঙ্গলার মন্দির। তাই এখান থেকেই দেখা শুরু করব ঠিক করলাম। তারপর পায়ে হেঁটে অন্যান্যগুলি দেখব। অটো থামল মন্দির চত্বরে। বাইরে পুজোর জিনিসপত্রের দোকান। তবে এতটা এসেও পুজো দিইনি। মন্দিরের পূর্বদিকে একটি বেশ সুন্দর দ্বিতল তোরণদ্বার। জুতো খুলে নির্ধারিত জায়গায় রেখে প্রবেশ করলাম। পাথরের তৈরী ওড়িশা শৈলীর বিমান ও জগমোহন। সাথে পরবর্তীকালে যুক্ত নাটমন্দির। সর্বমঙ্গলা মন্দির উত্তরমুখী, যা ব্যতিক্রম বটে। উত্তর দিকে জলাশয় , আবার পূর্বেও একটি জলাশয়।

ভৈরব, সর্বমঙ্গলা মন্দির (ছবি: সুতনু ঘোষ)

প্রায় ৪৫ ফুট উচ্চতার কিছু ভাস্কর্যযুক্ত ত্রিরথ শিখর দেউল। তারপরে তিনধাপযুক্ত পীঢ়ামস্তক ত্রিরথ শৈলীর জগমোহন। বিমান ও জগমোহন যুক্ত একটি অন্তরালের মাধ্যমে। সামনের নাটমন্দিরটি চারচালা রীতির এবং বারোদুয়ারী। এর ভেতরের ছাদ চারচালার ঢালে যেমন হওয়ার কথা তেমনই নির্মিত। অপরদিকে বিমান ও জগমোহনের ভেতরের ছাদ লহরা রীতিতে নির্মিত। মন্দিরের গায়ে যেসব মূর্তিগুলি খোদিত আছে তা সাধিকা বা যোগিনী মূর্তি বলে মনে হয়।

গড়বেতার সর্বমঙ্গলা মন্দির (ছবি: সুতনু ঘোষ)

গর্ভগৃহে সর্বমঙ্গলার মূর্তিটি দ্বাদশভুজা কষ্টিপাথরের সিংহবাহিনীর মূর্তি ছিল। বর্তমানে ফুল দিয়ে ঢাকা পড়ায় বোঝা যাচ্ছে না। একটি পঞ্চমুন্ডী আসন আছে দেবীর পাশে। জগমোহনের ভেতরে গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের দুপাশে দুটি মূর্তি দেখা যায়। বামদিকে অন্নপূর্ণা আর ডানদিকে ভৈরব।

গড়বেতার সর্বমঙ্গলা মন্দির (ছবি: সুতনু ঘোষ)

গড়বেতার সর্বমঙ্গলার মন্দিরের নির্মাতা সম্পর্কে জানা যায় না। গঠন স্থাপত্য অনুযায়ী মন্দিরটি চারশো-পাঁচশো বছরের পুরোনো হতে পারে। জনশ্রুতি অনুসারে রাজা গজপতি সিংহ এর প্রতিষ্ঠাতা। গজপতি সম্ভবত স্থানীয় কোনও রাজাকে পরাজিত করে তার রাজ্য দখল করেছিলেন। সবসময় রাজারা নিজ কুলদেবতা প্রতিষ্ঠা করে মন্দির করেছেন এমন নয়। রাজ্য অধিকার করে স্থানীয় দেবদেবীকেও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে মন্দিরে ওড়িশা রীতির প্রভাব আছে।ষোড়শ শতকে সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত বগড়ী রাজ্য। তারও আগে গড়বেতা ওড়িশার রাজাদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। উড়িয়াশাহি নামে একটি গ্রামও দেখা যায়। আবার রাজা গজপতি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বলেই কথিত। কেশিয়াড়ীর সর্বমঙ্গলার মন্দির মানসিংহের সময় ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে চক্রধর ভূঞা প্রতিষ্ঠিত। তবে তার অবস্থান ও ইতিহাস আলাদা। যাইহোক, গজপতি সিংহের প্রতিষ্ঠার কথাই গড়বেতায় প্রচলিত। তবে তারাপদ সাঁতরার ষোড়শ শতকের অনুমান ধরা যাক। সেই হিসেবে এই শতকের প্রথম অর্ধ রাজা গজপতির বংশধরগণ (রঘুনাথ, চিত্র সিংহ) রাজত্ব করছেন। মাঝে কিছু সময় বিষ্ণুপুরের রাজাদের শাসন ছিল। বাকি অর্ধ চৌহান সিংহ, আউচ সিংহ প্রমুখের রাজত্ব। তাই গজপতির বংশধরদের সময়ে এটি প্রতিষ্ঠিত কিনা সেটিও একটি প্রশ্ন।

আরেকটি কাহিনীও প্রচলিত। সেটি বিশ্বাসযোগ্য নয় বটে। এর মধ্যে মন্দিরদ্বার উত্তরমুখী হওয়ার কাহিনীও যুক্ত আছে। কাহিনী অনুসারে কোনও এক সময়, বগড়ীর জঙ্গলে এক সাধক এই দেবীর পুজো করতেন। তিনি দেবীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য দেবীর মাহাত্ম্য শুনে এখানে আসেন। তখন মন্দির ছিল পূর্বমুখী। মন্দিরের ভেতরে শব সাধনায় দেবীকে তুষ্ট করলেন রাজা। দেবী তাকে দুই অনুচর তাল বেতাল এর ওপর আধিপত্যলাভের অধিকার প্রদান করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য এই ক্ষমতা যাচাই করতে তাদের আদেশ দেন মন্দিরদ্বার উত্তর দিকে পরিবর্তন করার জন্য। আদেশ মাত্রই পূর্বমুখী থেকে উত্তরমুখী হল মন্দির। এটি কাহিনী মাত্র।

সর্বমঙ্গলা মন্দিরের বাইরে (ছবি: সুতনু ঘোষ)

মন্দিরের বাইরে একটি মাকড়া পাথরের মূর্তি রাখা হয়েছে। কবে থেকে আছে কে জানে। একজন ঢাল তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধে উদ্যত। অপরজন তার পেছনে একটা বেশ বড় কিছু ধরে আছে। সেটি অস্ত্রের চেয়ে একটি রাজছত্র বা গাছের মতো দেখতে। গড়বেতায় বেশ কিছু পুরোনো এই ধরনের বীরস্তম্ভের মতো মূর্তি বর্তমান।

২) কামেশ্বর বা কোঙরেশ্বর শিব

সর্বমঙ্গলা মন্দিরের পাশে এই মন্দিরের অবস্থান নয়। বরং কিছু দূরে অবস্থিত। এটি যাওয়ার পথে আরও দুএকটি বিষয় নিয়ে লেখা যেতে পারত। বরং পরপর যেভাবে দেখেছি তা বর্ণনা করা যেত। কিন্ত সর্বমঙ্গলার পরেই এই মন্দিরের কথা লিখছি , তার কারণ আছে।

কামেশ্বর বা বুড়া শিব (ছবি: সুতনু ঘোষ)

কামেশ্বর শিব আসলে সর্বমঙ্গলা দেবীর ভৈরব। এই মন্দিরটিও একই সময়ে তৈরী হয়েছিল। বর্তমানের রামপ্রসাদ সিরিয়ালে দেখাচ্ছে কালীঠাকুর কবির বাড়ি ও তার কন্ঠ থেকে চলে গিয়েছেন হিমালয়ে। যাওয়ার আগে বলে গিয়েছেন ভৈরব কই? সেই ভৈরবকে আনতে রামপ্রসাদকে আবার যেতে হল হিমালয়ে। ধারাবাহিকে কাহিনীর সত্যতা সব সময় থাকে না। তবে, ভৈরব ছাড়া দেবীপুজো সম্পূর্ণ নয় , একথাই বুঝিয়েছে এখানে। গড়বেতার এই শিবের একাধিক নাম। কামেশ্বর, কোঙরেশ্বর, কাংড়েশ্বর, বুড়া শিব। মন্দিরটি মাকড়া পাথরের তৈরী। প্রায় ১৭ ফুটের পশ্চিমমুখী একক পীঢ়া দেউল। এই রীতির মন্দির অর্থাৎ একক পীঢ়া রীতির মন্দির সচরাচর দেখাই যায় না। তবে গতানুগতিক পীঢ়ার বদলে, পিড়ামিডাকৃতি পীঢ়া রীতির। তিনটি চওড়া থাক রয়েছে। মন্দিরের গায়ে ওপর নীচে সপ্তরথ বিভাজন করা হয়েছে।

কামেশ্বর শিবমন্দির চত্বর (ছবি: সুতনু ঘোষ)

মন্দিরটি সর্বমঙ্গলার সমসাময়িক বা কিছু পরে হতে পারে। তবে বর্তমানে সংস্কার করায় পুরোনো রূপ নেই। একটিই প্রবেশদ্বার। যার ওপরে একটি গণেশের মূর্তি ও অন্যান্য কিছু ভাস্কর্য আছে। ভেতরে যে শিবলিঙ্গটি রয়েছে তা বেশ প্রাচীন বলেই মনে হয়। অনেকটা পাল সেন যুগের লিঙ্গ গুলির মতো। তবে সেন পরবর্তী যুগেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। শুধু তাই নয় , আকারে যেমন বড় , তেমনই অন্যরকম। দুটি অংশ, পাথরের চারকোনা সমতল ভূমি ও তুলনায় উলম্ব বড় প্রায় গোলাকার ( ভরাট চোঙাকার,আটকোণা)। এটির মাপ নিয়েছিলাম। কিছুটা ভূমিতে প্রোথিত। সেই ভূমি থেকে ৪৮ ইঞ্চি ( ৪ ফুট ) উচ্চতা। গোলাকার পরিধি ৬০ ইঞ্চি ( ৫ ফুট )। নীচের সমতল ভূমির একদিকের দৈর্ঘ্য ১৮ ইঞ্চি ( ১ ফুট ৬ ইঞ্চি )। মাটিতে যেহেতু কিছুটা গেঁথে আছে তাই মনে হয়েছিল এটি কি লম্বা ও পরিধিতে পাঁচ ফুটের করা হয়েছিল, না লম্বায় আরও বেশি। তারাপদ সাঁতরা গৌরীপট্ট বেষ্টিত লিঙ্গের কথা লিখেছেন। এটিতে তেমন নেই, হয়ত ঢাকা পড়ছে , অথবা বেষ্টনটি বর্তমানে নেই। শিবলিঙ্গের তিনটি অংশ, সে বৈশিষ্ট্য বর্তমানে কিছুটা আছে। যাইহোক, মন্দিরের ভেতরের ছাদ লহরা রীতিতে নির্মিত। মন্দিরের ভেতরে এক বৃদ্ধা পরমযত্নে জল দিয়ে মন্দির পরিষ্কার করছিলেন। তার অনুমতি নিয়েই এই শিবলিঙ্গ ছুঁয়ে তার মাপ নিয়েছিলাম।

কামেশ্বর বা বুড়া শিব মন্দির (ছবি: সুতনু ঘোষ)

এই মন্দিরটির সামনের দিকে কিছুটা ছেড়ে একটি পাকা ছাউনি তৈরী করা হয়েছে বর্তমান যুগে। মন্দিরের কাছেই স্থানীয় ভূস্বামীর পুরোনো বড় বসতবাটি আছে। তার পাশে গাছের ছায়ায় খোলা জায়গাতে কিছু ছেলে ক্রিকেট খেলা শুরু করল।

প্রাচীন কামেশ্বর শিবলিঙ্গ (ছবি: সুতনু ঘোষ)

শিব মন্দিরের সামনে একটি বেশ অদ্ভুত, ক্ষতিগ্রস্ত মূর্তি আছে। পাশাপাশি কোথাও পাওয়া গিয়েছিল হয়ত, এখানে রাখা হয়েছে। মূর্তিটি স্থূল হয়ে গিয়েছে, চেনার উপায় কম। তাও দুএকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছি। একটি দন্ডায়মান পুরুষমূর্তি। হাতগুলিতে কি ধরা আছে স্পট নয়। আবার যে গোলাকার আধারের ওপর মূর্তিটি বসানো তার নীচে সামনের দিকে সারিবদ্ধ ঘোড়ার সারি। তার প্রতিটি শুধু ডান পা তুলে রয়েছে। তৃতীয় জৈন তীর্থঙ্কর সম্ভবনাথের প্রতীক ঘোড়া। কিন্ত নীচের গোলাকার আধারের সাথে প্রধান মূর্তির জোড়ের মাঝে যে ফাঁক তাতে তা মূর্তির অংশ বলে মনে হয় না।

মূর্তির নীচে,কামেশ্বর চত্বর (ছবি: সুতনু ঘোষ)

মন্দিরের বৃদ্ধার কথায় শিব মন্দির থেকে ঘুরে কিছু পশ্চিমে গেলাম। পেলাম গোরাখাঁ পীরের থান। এক মুসলিম মহিলা সেখানে সেবায় মগ্ন দেখলাম।

৩) মা মনসা মন্দির

সর্বমঙ্গলা মন্দির থেকে কিছুটা এগিয়ে গেলাম। কাছে একটি মনসা মন্দির তৈরী করা হয়েছে। লেখা রয়েছে - মন্দির সংস্কার ১৪০৭ বঙ্গাব্দ। অর্থাৎ ইং ২০০০ সাল নাগাদ মন্দিরের সংস্কার হয়। তার আগে হয়ত অস্থায়ী কোনও ব্যবস্থা ছিল।

মনসা মন্দির (ছবি: সুতনু ঘোষ)

মন্দিরের ভেতরে পোড়ামাটির বেশ বড় মনসার ঝাঁপি আছে। বাঁকুড়ার বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত পাঁচমুড়াতে এমন জিনিস তৈরী হয়। বিভিন্ন মনসা থানে , মন্দিরে এগুলি পুজোর জন্য ব্যবহৃত হয়। পাঁচমুড়াতে যেমন দেখেছি, বিষ্ণুপুরের মিউজিয়ামে দেখেছি। এই বড় মনসার ঝাঁপি ছাড়াও, ছোট ছোট মনসা ঝাঁপি, হাতি ঘোড়া আছে। শিল্প সংস্কৃতির দিক থেকে এই পুজো ও টেরাকোটার ব্যবহার অতি গুরুত্বপূর্ণ , তাই এখানে তুলে ধরলাম।

৪) দীর্ঘিকা ও পুষ্করিনী

এই ল্যাটেরাইট মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চল শিলাবতীর জলে পুষ্ট। তবে বিভিন্ন রাজা এখানে জলাশয়ের খনন করেছেন। পুরোনো সেই জলাশয়গুলি ছাড়াও আরও অনেক বড় ছোট দীঘি, পুকুর , ডোবা দেখা যায় বর্তমানে। আর পুরোনো যদি বলা যায় সাতটি দীঘি ছিল। জলটুঙ্গী, ইন্দ্র পুষ্করিনী, মঙ্গলা পুষ্করিনী, আম্র পুষ্করিনী, কবেশ দীঘি, পাথুরী হাদুয়া ও হাদুয়া দীঘি। এক একটির মাঝে একটি করে পাথরের মন্দির ছিল। সর্বমঙ্গলা ও কামেশ্বর শিব মন্দিরের পাশেও জলাশয় আছে। মনসা মন্দির পেরিয়ে রাস্তা একটা সোজা গিয়েছে কলস দীঘির দিকে। ওদিকে যেতে হল না। রাস্তার একপাশে পড়ল ইন্দ্র পুষ্করিনী, অপরপাশে মঙ্গলা পুষ্করিনী। এই মঙ্গলা পুষ্করিনী থেকে একটি রাস্তা পূর্বদিকে গেছে পাথুরী হাদুয়া দীঘির পাশ দিয়ে। যাইহোক, জলাশয়ের কমতি নেই এই এলাকায়।

৫) কালুবীর থান বা মন্দির

ইন্দ্র পুষ্করিনীর দক্ষিণদিকে মল্লিক পাড়া রোড যেদিকে বুড়া শিব মন্দির রোডের দিকে গিয়ে মিশছে সেদিকে কালুবীর থান পড়ল। কিছু বিশেষ নেই বলে এদিকে কেউ তেমন আসে না। এলেও তুলে ধরা হয়না এসব। চুরি হওয়ার কারণে এসব এমনিতে তুলে না ধরা ভালো।

কালুবীর থান (ছবি: সুতনু ঘোষ)

মানুষের মনে চেতনার বিকাশ সহজে হয় না, তার চেয়ে চৌর্যবৃত্তির উদয় হওয়া অনেক সহজ। যাইহোক, কি বা আছে। আকাশখোলা বেদীর ওপর উদ্ধার হওয়া দুটি মূর্তি রাখা আছে। একটি ভাঙা মূর্তি , যা লোকেশ্বর বিষ্ণু বলে মত দিয়েছেন শুদ্ধসত্ত্ব মান্না মহাশয়। মূর্তির দুহাতে চক্র ও গদা ধরা রয়েছে। তবে মাথার ওপর সাতটি যে সাপের আচ্ছাদন আছে তার প্রতিটির মুখমণ্ডল মানব আকৃতির। আবার পাশে যে মাকড়া পাথরের মূর্তি আছে তাতে দুটি অতি অস্পষ্ট দুইজনের অবয়ব দেখা যাচ্ছে। তার একজন তীর ধনুক নিয়ে রয়েছে। বরং ধনুক তাক করে রয়েছে বলা যায়। থানের নাম কালুবীর। তাই এটি বীরস্তম্ভের দিকে ইঙ্গিত করছে। তাও অস্পষ্ট ও প্রশ্নাতীত।

৬) আটচালা শিব

কালুবীর থান থেকে কামেশ্বর শিবের মন্দির গিয়েছিলাম। এর কথা আগেই লিখেছি। এরপর ভট্টাচার্য পাড়ার দিকে আসি। উদ্দেশ্য ছিল এই পথ ধরে দেখতে দেখতে যাব সর্বমঙ্গলা মন্দিরের দিকে। সেখানে রাধাবল্লভ মন্দির , সুকুলদের সহ আরও কয়েকটি পুরাকীর্তি দেখব। যাইহোক , এই পথ ধরে যেতে যেতে বিষ্ণুপুরের অলিগলির কথা মনে পড়ে গেল।

ঘোষালদের আটচালা শিব (ছবি: সুতনু ঘোষ)

প্রথমে পড়ল একটা আটচালা রীতির মন্দির। খোঁজ নিয়ে জানলাম এটি শিব মন্দির, যাদব রায় মন্দির নামে পরিচিত। এখানে ঘোষালদের পরিবার আছে। তাদের কোনও পূর্বপুরুষ এই মন্দিরের নির্মাণ করে থাকবেন। তবে যাচাই করে দেখার সময় পাইনি। মন্দিরটি পূর্বমুখী।

৭) আচার্য পাড়ার রাধাদামোদর ও দামোদর মন্দির

আটচালা শিব মন্দিরের কাছেই আচার্য পাড়া আছে। এগুলি রাস্তার ধারে নয়। বরং দুচারটি বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়ে দেখলাম একটি মন্দির আছে। এটি আটচালা রীতির রাধা দামোদর জীউ মন্দির। মন্দিরটি নাকি সংস্কার হয়েছে। তাই হয়ত আটচালার গড়নটা অন্যরকম লাগছে। তবু বৈশিষ্ট্য সকল বর্তমান। দক্ষিণমুখী মন্দিরে তিনটি প্রবেশদ্বারযুক্ত বারান্দা ও গর্ভগৃহ। ওপরের চালাগুলিও সমতল নয়। বহু সংখ্যক ধাপ আছে দুটি চালে। ওপরের তলার সামনের দিকের দেওয়ালের গায়ে একটি খোপ আছে। সেখান থেকে একটি টিয়াপাখি মাঝেমধ্যে উঁকি দিচ্ছিল।

আচার্য পাড়ার রাধাদামোদর (ছবি: সুতনু ঘোষ)

এর কাছে যে দামোদর মন্দির আছে তা সাধারণ সমতল আকারের। তবে এর আগে এটি মাটির ছিল বলে জানা গেল।

৮) সতীমাতা মন্দির

ভট্টাচার্য পাড়া রোড ছেড়ে এসে পড়লাম পোদ্দার পাড়া রোডে। তবে একটু পশ্চিমে এগিয়ে রায়পাড়া পড়ল। রায় দের বাড়ির পাঁচিল দিয়ে একটা মন্দিরের চুড়া দেখলাম। তবে দরজা বন্ধ, কেউ ভেতর থেকে না খুললে দেখা যাবে না। কিছুক্ষণ প্রয়াসের পর একজন কেউ যেন গেট খুলে দিল। তিনি রায়বাড়ির সদস্য। ভেতরের ছোট চত্বরে এলাম। দুএকখানা গাছ। সামনে একটি আটচালা মন্দির দেখলাম। পূর্বমুখী মন্দির। রায়বাবু মন্দিরের দরজা খুলে দিলেন। তিনটি মূর্তি আছে ভেতরে। মাঝে মহাদেব, পাশে পার্বতী ও সতীমাতা। এবার রায়বাবুর কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য জানলাম। সতীদাহ এককালে প্রচলিত ছিল সবার জানা। এনাদের বাড়িতেও এককালে সতীদাহ হয়েছিল। তাঁর স্মরণেই এই মন্দির।

সতীমাতা মন্দিরের বিগ্রহ (ছবি: সুতনু ঘোষ)

মেদিনীপুর জেলায় সতীদাহ সম্পর্কিত মন্দিরের উদাহরণ কম হলেও আছে বটে। এটিও ঠিক সেইরকম বলা যেতে পারে। উনি তার বংশের ঈশ্বর তারিনী প্রসাদ রায় এর কথা বললেন। এই মন্দিরটি দর্শনের পর পোদ্দার রোডে এসে উঠলাম। এখান থেকে পূর্বদিকে হাঁটতে লাগলাম।

৯) বিশ্বনাথ জীউ

কিছুটা এগিয়ে এসেছি, বামহাতে আরও একটি মন্দির পড়ল। দক্ষিণমুখী আটচালা শৈলীর বিশ্বনাথ জীউ মন্দির। সামনে চালা রীতির মন্দির আর পেছনে টিনের চালের ঘর। বেশ দেখতে লাগছে। গড়বেতার এসব এলাকায় এ পর্যন্ত পাকাবাড়ির সাথে অনেক মাটির বাড়িও দেখেছি। খড়, টালি, টিনের এই বাড়িগুলি এখনও দিব্যি আছে। এই শিবের মন্দিরে নতুন দুটি ফলক আছে। একটিতে লেখা- সেবক শ্রী রামজয় দাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, তাং ৭ই মাঘ ১৩২০ সাল। অর্থাৎ ইং ১৩১৩ সাল নাগাদ বিশ্বনাথ জীউ এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পুনঃসংস্কারক ফলকে আছে - বাংলা ২৪ শে মাঘ ১৪১৪ সাল , ইংরেজী ০৮ ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সাল। মন্দিরের গায়ে কিছু নতুন টেরাকোটার কাজ আছে। এছাড়া পাঁচিলের গায়েও দু তিন জায়গায় টেরাকোটার কাজ রাখা হয়েছে। তবে একই বিষয়বস্তু সকল। প্রধানত দন্ডায়মান হরপার্বতী বলেই মনে হল। আরেকটি বিষয় নটরাজ ভঙ্গিমা। এগুলি সব সারিবদ্ধ ছাঁচের কাজ , তবে দেখতে ভালোই লাগল। কাঠের দরজা আছে যাতে শ্রী বিশ্বনাথ জীউ লেখা। দরজার ওপরে একটি গণেশের মূর্তি ও তার দুপাশে দুটি সিংহ মূর্তি করা হয়েছে।

বিশ্বনাথ জীউ (ছবি: সুতনু ঘোষ)

নতুন টেরাকোটা, বিশ্বনাথ জীউ (ছবি: সুতনু ঘোষ)

১০) সুন্দরেশ্বর জীউ

বিশ্বনাথ জীউ মন্দিরের একেবারে কাছেই রাস্তার উল্টোদিকে একটি মন্দির দেখলাম। এটি আবার উত্তরমুখী শিবের মন্দির। আটচালা নয় বরং পঞ্চরথ দেউলের গঠন আছে। নীচের বাঢ় অংশটিতে মার্বেল দিয়ে বাঁধানো হয়েছে। পাশে একটি নন্দী আছে। তেমনই ওপরের দিকে কেন্দ্রীয় পগের গায়ে সতী কাঁধে শিবের ছবি আঁকা হয়েছে। তার নীচের দিকে লেখা - স্বর্গীয় বাপী দত্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মা। বিশ্বনাথ ও সুন্দরেশ্বর দুটি মন্দিরের দরজার ওপরের দিক থেকে একটি করে ঘন্টা ঝোলানো হয়েছে।

এরপর পূর্বমুখী এই রাস্তা ছেড়ে একটি উত্তরমুখী ছোট রাস্তা দিয়ে এসে পড়লাম সুকুলদের একটি মন্দিরে।

১১) সুকুলদের মদনমোহন মন্দির

গড়বেতার সুকুল পরিবার বিখ্যাত বটে। এদের মদনমোহন মন্দিরে এসে পৌঁছালাম। মন্দিরটি নাকি মাকড়া পাথরের তৈরী। আরও একটি বিষয় , মন্দিরটি একরত্ন শৈলীর। পঞ্চরত্ন যেমন বহু সংখ্যক দেখা যায় মেদিনীপুরে , একরত্নের সংখ্যা কম। বিষ্ণুপুরে যদিও একরত্নের সংখ্যা বেশি। গড়বেতাতেও সুকুলদের এই একরত্ন কেবলমাত্র আছে তা কিন্ত নয়। আরও একটি একরত্ন আছে যা পরে বলছি। সুকুলদের মদনমোহনের একরত্ন মন্দিরটি দক্ষিণমুখী ও ত্রিখিলান প্রবেশপথযুক্ত। ভেতরে শিলা ও মূর্তির পুজো হয়। একটিমাত্র যে রত্ন আছে তাও অন্যরকম লাগল। বাঁকানো ছাদের ওপর আটকোণা ভূমি গঠন করে তার ওপর রত্ন করা আছে। এই একটিমাত্র অষ্টকোণাকার রত্নের চারটি দ্বার ও তার মাথার ওপরের ছাদ শঙ্কুর মতো। এই রত্নটির আকার বেশ ছোটো। এই মন্দিরটির সংস্কার হয়েছিল ১৮৮২ সালে। হিমাংশু সুকুল মহাশয় অন্যতম শরিক আছেন।

সুকুলদের একরত্ন (ছবি: সুতনু ঘোষ)

১২) সূর্যকুমার অগস্তি স্মৃতি মন্দির

দেওয়াল ও বাড়ি থাকায় সুকুলদের একরত্ন দেখে রাসমঞ্চ দেখতে গেলে রাস্তা ঘুরে পুরো উল্টোদিকে যেতে হয়। তেমনই এগোতে গিয়ে একটি বাঁক ঘোরার মুখে ডানহাতে মনে হল স্মৃতিস্তম্ভ গোছের কিছু আছে। তবে বিভিন্ন জায়গায় সমীক্ষা করতে গিয়ে এরকম তো কম দেখলাম না। তবুও দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঝোপ ঝাড় হয়ে অবহেলায় পড়ে আছে। দেখি কি যেন লেখা আছে। পড়ে দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। এ যে সূর্যকুমার অগস্তির স্মৃতি মন্দির। এই মনীষীর ব্যাপারে কিছু বললাম না, বরং এখানের দুটি লেখা থেকে ওনার বিষয়ে স্পষ্ট জানা যাবে। তার আগে কিছু বলার নেই , ঐ স্মৃতি মন্দিরগুলির মাঝে মধ্যে যত্ন নিলে ভালো হয়। গড়বেতার গৌরব তিনি।

প্রথম স্তম্ভের ফলকে লেখা আছে -

" মহামনীষী সূর্য্যকুমার অগস্তি ( P.R.S CIVILIAN )

আবির্ভাব - ২৭ শে মাঘ , ১২৬৩ বঙ্গাব্দ

ইং জন্ম তাং - ১০ / ২ / ১৮৫৭ খ্রীঃ

তিরোধান - ১৪ ই অগ্রহায়ণ , ১৩৩০ বঙ্গাব্দ

ইং মৃত্যু তাং - ৩০ / ১১ / ১৯২৩ খ্রীঃ

বঙ্গীয় তথা ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী, বহু ভাষাবিদ, অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর শ্রেষ্ঠ স্কলার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, তেজস্বী কম্মবীর ও পুরুষ সিংহ সূর্য্যকুমার অগস্তি মহাশয়ের পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত জন্মনিবাসে এই শ্বেতমর্মবলিপি ও বেদী নির্মিত হইল।

আর্থিক সহায়তা - মনীষীর পৌত্রী শ্রীমতী লতিকা অগস্তি ( রায় )

প্রধান উদ্যোক্তা - নটতীর্থ সংস্থা ও স.ব.চ গড়বেতা, মেদিনীপুর। "

সূর্যকুমার অগস্তি স্মৃতিমন্দির (ছবি: সুতনু ঘোষ)

দ্বিতীয় স্তম্ভের একদিকে লেখা -

" শ্রদ্ধার্ঘ্য , মহাত্মা সূর্যকুমার অগস্তি ( পি. আর. এস , সিভিলিয়ান )

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কুচিয়াকোল রাজগ্রাম হাইস্কুলের ( ১৮৬৭ - ৭৩ খ্রীঃ ) সর্বোজ্জ্বল ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৭৩ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি এই স্কুল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থানাধিকার করেন। কুচিয়াকোল রাধাবল্লভ ইনস্টিটিউশনের গৌরবজ্জ্বল রত্ন, শিক্ষাবিদ, বহুভাষাবিদ, মানবদরদী জেলাশাসক ও মহামনীষী সূর্যকুমার অগস্তির স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। বিনত -

কুচিয়াকোল রাধাবল্লভ ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মিবৃন্দ। ডাক- দিগ্ পাড় , জেলা- বাঁকুড়া।"

দ্বিতীয় স্তম্ভের অপরদিকে লেখার প্রধান অংশ-

" MR . SURYA KUMAR AGASTHI ( M.A, P.R.S, G.S ( RETO ), ONE OF THE FOUNDERS OF GARHBETA HIGH SCHOOL, FOR MANY YEARS ITS SECRETARY AND PRESIDENT OF THE MANAGING COMMITTEE TILL HIS SAD DEMISE.

MANAGING COMMITTEE

1923-24 A.D

GARHBETA HIGH SCHOOL "

১৩) রাসমঞ্চ ও দোলমঞ্চ

সূর্যকুমার অগস্তির স্মৃতি মন্দির দেখে একটু এগিয়ে এসে পড়লাম একটি খোলা চত্বরে। এসেই দুটি বড় মঞ্চ স্থাপত্য চোখে পড়ল। এর একটি রাসমঞ্চ ও একটি দোলমঞ্চ। যদিও দুটিই রাসমঞ্চ স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত।

তিনটি মঞ্চ স্থাপত্য, গড়বেতা (ছবি: সুতনু ঘোষ)

রাসমঞ্চটি অষ্টকোণাকার এবং সতেরো রত্ন বিশিষ্ট। রত্নগুলির প্রতিটি রসুনচূড়া রীতিতে নির্মিত হয়েছে। ওপরের দেওয়ালের গায়ে দ্বারবর্তিনী মূর্তি করা আছে। সংস্কারকালে সাদা রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতি চূড়ার ওপরে ময়ূর বসানো হয়েছে। আরেকটি বিষয় হল নীচের ভেতরের কক্ষে আবারও একটি আটদুয়ারী কক্ষ আছে। প্রবেশদ্বারগুলিও বাইরের গঠনের সোজাসুজি করা হয়েছে। ভেতরে একটি কক্ষ করায় বাইরে একটি বারান্দা তৈরী হয়েছে। সবমিলিয়ে সুদৃশ্য হয়েছে মঞ্চ স্থাপত্যটি।

নবরত্ন দোলমঞ্চ (ছবি: সুতনু ঘোষ)

সতেরো চুড়া রাসমঞ্চ (ছবি: সুতনু ঘোষ)

অপরদিকে , দোলমঞ্চটি নবরত্ন অষ্টকোণাকার রীতির। এর চূড়াগুলিও রসুনচুড়া রীতিতে নির্মিত হয়েছে। একটি করে ধ্বজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে এর ওপরে। সংস্কারকালে এটির ওপরেও সাদা রঙের প্রলেপ পড়েছে। তবে দুটি স্থাপত্য একসাথে একই জায়গায় থাকায় চত্বরটি বেশ লাগে দেখতে।

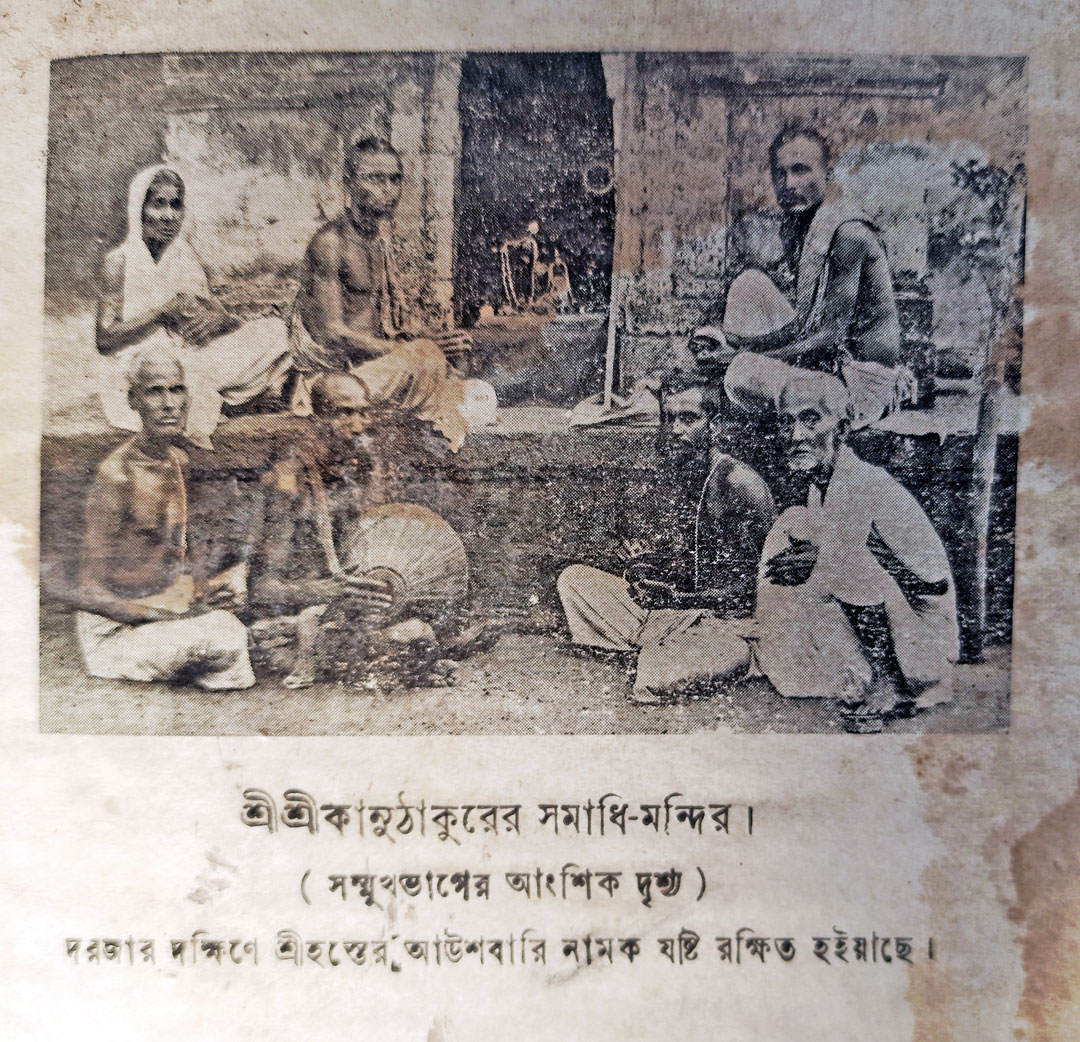

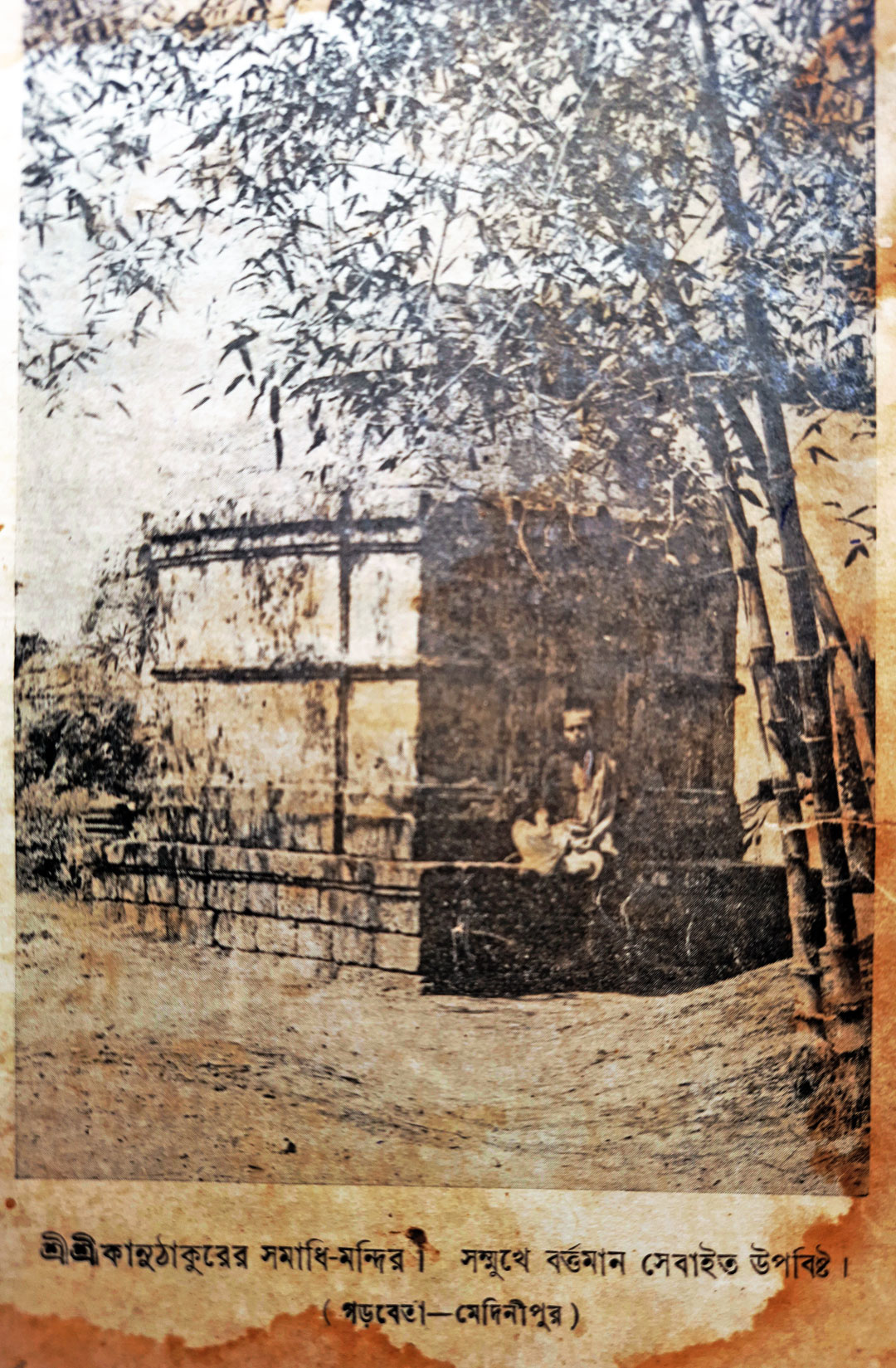

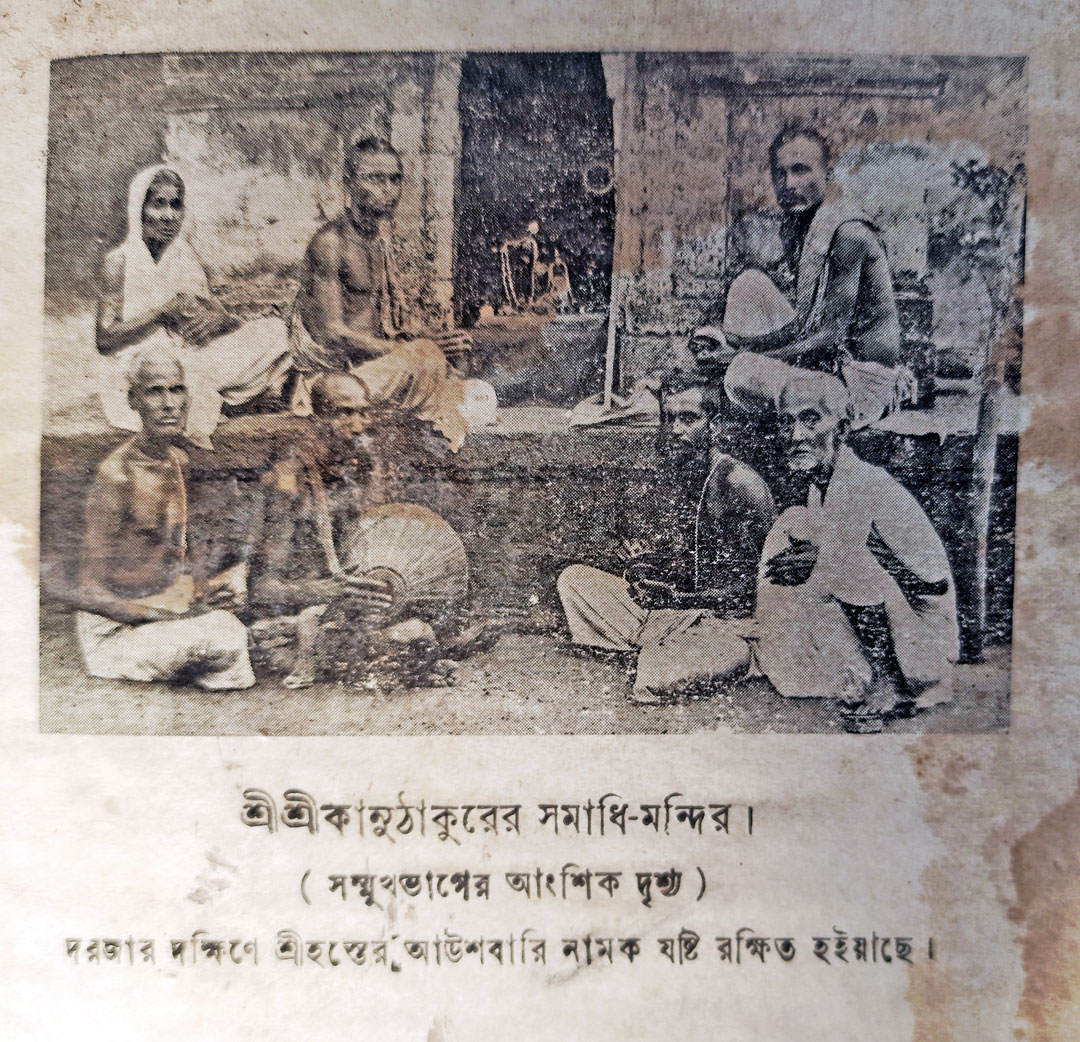

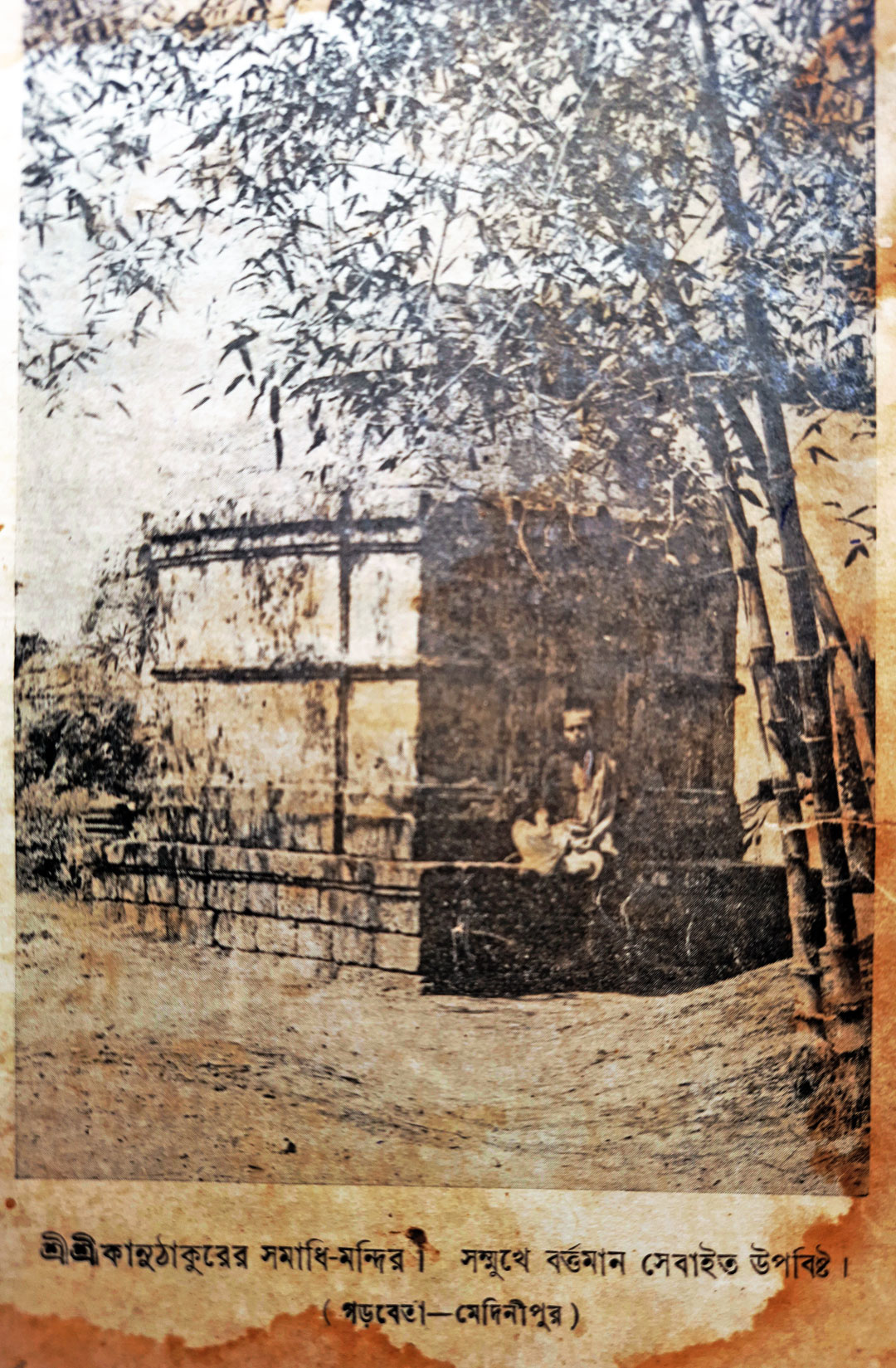

১৪) কানু ঠাকুরের সমাধি মন্দির

দুটি মঞ্চ স্থাপত্য চত্বরেই একটি ঘেরা প্রাঙ্গনে কানু গোঁসাইয়ের সমাধি মন্দির অবস্থিত। এটি গড়বেতার একটি পুরোনো ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য। কামেশ্বর শিব মন্দিরের কথা বলেছিলাম। সেটি ছিল একক পীঢ়া দেউল। সেটি ছাড়াও অপর একটি পীঢ়ামস্তক একক স্থাপত্য আছে , সেটি এই সমাধি মন্দির। এর কারণেই গড়বেতায় শ্রীপাটের অস্তিত্ব আছে বলা যায়। তাই এর অপর এক নাম কানাই ঠাকুরের শ্রীপাট।

কানুঠাকুরের সমাধির ভেতরে (ছবি: সুতনু ঘোষ)

স্থাপত্যগতভাবে, মাকড়া পাথরের ছোট আকারের ত্রিরথ পীঢ়ামস্তক দেউলের গঠন। ছাদে দুটি মাত্র ধাপ আছে। ভেতরের ছাদ লহরা রীতির। পশ্চিমমুখী স্থাপত্য। সর্বমঙ্গলা মন্দির ও কামেশ্বর শিব মন্দিরের পরে এর নির্মাণ হয়ে থাকবে। সপ্তদশ শতকের নির্মাণ হয়েছে বলা যায়। এটিরও মাপ নিয়েছিলাম। সমগ্র উচ্চতা - ১৫৬ ইঞ্চি ( ১৩ ফুট )। নীচ থেকে ছাদের প্রান্ত পর্যন্ত উচ্চতা - ৬৪ ইঞ্চি ( ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি )। সামনের দিকের দৈর্ঘ্য ও বামদিকের দেওয়ালের দৈর্ঘ্য একই - ৯২ ইঞ্চি ( ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি )। তারাপদ সাঁতরার মাপ অনুযায়ী দেওয়ালের দৈর্ঘ্য প্রস্থ- ৭ ফুট ১০ ইঞ্চি। যাইহোক, এর পাশেই একটি তুলসীমঞ্চ দেখা যায়। সেটিও পাথরের বলে মনে হয়।

কানুঠাকুরের সমাধি মন্দির (ছবি: সুতনু ঘোষ)

এখানকার বিকাশ গোস্বামী মহাশয় ও তার পরিবারের সাথে পরিচয় হল। রোদে ঘেমে অল্প প্রসাদ ও জল ক্লান্তি কিছু দূর করল। বিকাশ বাবু এই পরম্পরার বর্তমান ধারক ও বাহক। দীক্ষা দেন এখানে। দর্পন নামে একটি ছোট পত্রিকার সম্পাদনা করছেন। ১৪২৮ সালে এর পঞ্চম সংখ্যা বেরিয়েছিল। এই শ্রীপাটের সম্পাদক- প্রকাশ গোস্বামী। সমাধি মন্দিরের ভেতরের মেঝেতে উঁচু একটা ঢিপির মতো আকৃতি আছে। আছে শিলা ও মূর্তি কিছু, যা পুজো করা হয়।

কানুঠাকুরের সমাধি গড়বেতা (ছবি: সুতনু ঘোষ)

অল্প সময়ে বিকাশ গোস্বামীর মুখ থেকে কিছু কথা শুনেছিলাম। এছাড়া দু তিনটি পুরোনো ছবি তুলেছিলাম। কানাই ঠাকুর সম্পর্কিত অল্প কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করছি।

কানু ঠাকুরের শ্রীপাট গড়বেতা (ছবি: সুতনু ঘোষ)

এনাদের এক পূর্বপুরুষ শ্রীরাম গোস্বামী। তার জন্ম ব্রাহ্মণ কুলে হয়েছিল। তিনি গত হয়েছেন ভেবে তাকে শিলাই নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কানু গোঁসাই তখন গড়বেতায় অবস্থান করছিলেন। নদীর পাড়ে তিনি গিয়েছেন। জলে একটি মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখলেন। তিনি তার কানে কানে হরিমন্ত্র দিতে লাগলেন। সেই পবিত্র শব্দ বারংবার কর্ণকুহরে প্রবেশ করলে সেই দেহ নড়েচড়ে উঠল। শ্রীরাম গোস্বামী এরপর উঠে বসলেন। তিনি কানাই ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এসব ঘটনা প্রচলিত আছে এখানে। কিন্ত এই কানাই গোঁসাই কে ছিলেন সে বিষয়ে বলছি।

চৈতন্যচরিতামৃত এ আছে -

" শ্রী সদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।

শ্রী পুরুষোত্তমপুর দাস তাঁহার তনয়।।

আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।

নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ সনে।।

তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।

যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পুর।।"

কানু ঠাকুর ১৪৫৭ শকাব্দে, বাংলা ৯৪২ সালে (ইং ১৫৩৫) জন্মগ্রহণ করেন। মতান্তরে ১৪৫৩ শক। যাইহোক ধারেন্দার শ্যামানন্দের জন্মসালও তো ১৫৩৫ খ্রীঃ বলেই জানা যায়। অর্থাৎ শ্যামানন্দ ও কানাই ঠাকুর সমসাময়িক তো বটেই , একই বয়সীও বটে। বংশ পরম্পরায় শোনা যায়, আষাড়ী শুক্লাদ্বিতীয়া অর্থাৎ রথযাত্রার দিনে কানাই ঠাকুরের আবির্ভাব হয়েছিল।

বিহারীলাল গোস্বামীর শ্রী কানুতত্ত্ব নির্ণয় গ্রন্থটিতে কানু ঠাকুর সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া হয়েছে। পন্ডিতপ্রবর ভরত মল্লিককৃত রত্নপ্রভা ও চন্দ্রপ্রভা নামে দুটি রাঢ়ীয় বৈদ্যকুল পঞ্জিকা থেকে জানা যায়, ধন্বন্তরি কুলে গোষ্ঠীপতি বিনায়ক সেন ছিলেন রাজা বল্লাল সেনের প্রধান অমাত্য। বিনায়ক পুত্র রোষ সেনের পুত্র দাঙু সেন। তার পুত্র রঘুপতির পুত্র কংসারি বা শম্বরারী। কংসারি পুত্র সদাশিব কবিরাজ। সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমের পুত্র কানু ঠাকুর। নিত্যানন্দ প্রভু নাম রেখেছিলেন শিশু কৃষ্ণদাস। শ্রীজীব গোস্বামী নাম রাখেন কানাই ঠাকুর।

কংসারি থেকে কানু, চার পুরুষ গৌর পরিকর ভুক্ত ( মতান্তরে সদাশিব থেকে কানু তিন পুরুষ)।

কৃষ্ণের সখাদের নাম গোপাল। যারা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত - সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা, নর্মসখা। প্রায় সকল গ্রন্থে পুরুষোত্তমকে দ্বাদশ গোপালের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিছুক্ষেত্রে কানু ঠাকুরকেও রাখা হয়েছে। এই হিসেবে কানু ব্রজের উজ্জ্বল সখা, পুরুষোত্তম ব্রজের স্তোতকৃষ্ণ সখা, সদাশিব ব্রজের চন্দ্রাবলী সখী, কংসারী ব্রজের রত্নাবলী সখী। কানাই ঠাকুরের পাঁচজন পুত্রের কথা জানা যায়। শেষ জীবনে কানু ঠাকুর বোধখানা থেকে গড়বেতায় এসেছিলেন। এখানেই তিনি পরলোকগমন করেন। কানু ঠাকুর ১৫০৪ শকে (১৫৮২ খ্রীঃ) খেতরী উৎসবে গিয়েছিলেন। শ্যামানন্দ পরলোকগমন করেন ১৬৩০ খ্রীঃ। কানু ঠাকুর যদি অন্তত ৬৫ বছরও জীবিত থাকেন তার পরলোকগমন সপ্তদশ শতকের শুরুতেই হবে। তাই সপ্তদশ শতকের আগে তার সমাধি মন্দির নির্মাণ সম্ভব নয়। আবার তথ্য ঘেটে দেখলাম গড়বেতায় গৌরাঙ্গ পরিকর শ্রীল সারঞ্জদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৫) রাধাবল্লভ জীউ মন্দির

সুকুলদের একরত্ন মদনমোহন মন্দিরের কাছে গড়বেতার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। এলাকার নাম ব্রাহ্মণপাড়া। এখানে এসেই দেখলাম খোলা মাঠের মতো জায়গায় বিষ্ণুপুরের রাজার তৈরী সপ্তদশ শতকের মন্দির।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি -

" শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ / শ্রীরাধিকাব্রজপুরন্দরয়ো পদাব্জে / মল্লস্য পক্ষনবশেবধি সংখ্যকাব্দে। / শ্রী মল্লভূমরমণ দুর্জন সিংহদেবঃ / সৌধংন্যবেদয়দিদং গৃহমাদরেং ।।/ ৯৯২।"

অর্থাৎ মন্দিরটি মল্লরাজ দুর্জন সিংহ ৯৯২ মল্লাব্দে বা ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী করেছিলেন।

রাধাবল্লভ জীউ ব্রাহ্মণপাড়া (ছবি: সুতনু ঘোষ)

প্রায় ২৩ ফুট উচ্চতার, মাকড়া পাথরের তৈরী, দক্ষিণমুখী আটচালা শৈলীর মন্দির। বিষ্ণুপুরী রীতির তো বটেই, বলা যায় আদি বিষ্ণুপুরী আটচালা। মন্দিরের সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথযুক্ত বারান্দা , পেছনে গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহে ঢোকার মূল দরজা সামনের দিকে। পশ্চিম দেওয়ালের গায়ে প্রতিকৃতি দ্বার। পূর্ব ও উত্তরের (পেছনে) দেওয়ালেও দুটি দ্বারপথ আছে। কার্নিশের গড়ন বেশ সুন্দর। বিশেষ কারুকাজ নেই মন্দিরে। এর পাশে একটি পাথরের তুলসীমঞ্চ রয়েছে। তার গড়ন অনেকটা কানুঠাকুরের সমাধি মন্দিরের পাশের তুলসীমঞ্চের মতো। এই চত্বরেই একটি তোরণদ্বার দেখা যায়। এই মন্দিরটির কিছু পূর্বে কয়েকটি ছোটবড় জলাশয় দেখা যায়।

রাধাবল্লভ জীউ ব্রাহ্মণপাড়া (ছবি: সুতনু ঘোষ)

রাজা বীরসিংহদেবের পুত্র দুর্জন সিংহদেব ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে মল্লভূমের সিংহাসনে বসেন। তার চার বছর পর গড়বেতার রাধাবল্লভ মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক ছিলেন। পিতা বীরসিংহ ছিলেন অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর। তুলনায় দুর্জন সিংহ ন্যায়বান ও ধর্মপ্রাণ শাসক ছিলেন।

তোরণ, রাধাবল্লভ মন্দির এলাকা (ছবি: সুতনু ঘোষ)

গড়বেতার উড়িয়াশাহি গ্রামে দুর্জন সিংহ ৯৯৬ মল্লাব্দে বা ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে মাকড়া পাথরের রাধাকৃষ্ণের মন্দির তৈরী করেছিলেন। তার চার বছর পর মল্লরাজ দুর্জন সিংহ ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মদনমোহন মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কুড়ি বছর রাজত্ব করেছিলেন।

১৬) লক্ষীজনার্দন ও গন্ধেশ্বরী মন্দির

বিশ্বনাথ জীউ মন্দিরের কথা বলেছিলাম। এখান থেকে পূর্বদিকে এগিয়ে একটি রাস্তা সুকুলদের মন্দিরে গেছে। সেটি ছেড়ে আরও পূর্বদিকে এগিয়ে গেলে একটি বাঁক পড়ে। সেখানে একটি দালান রীতির মন্দির পড়বে। মন্দিরের নাম - বাবা লক্ষীজনার্দন জীউ ও মাতা গন্ধেশ্বরী ঠাকুরানীর মন্দির। তিনটি প্রবেশদ্বারযুক্ত দক্ষিণমুখী মন্দির। বারান্দা থেকে ভেতরে ঢোকার দুটি দরজা আছে। সমতল কার্নিশের ওপরে সামনের দিকে কেন্দ্রস্থলে পীঢ়ামস্তক পঞ্চরথ রত্ন করে ওপরে বিষ্ণুচক্র স্থাপন করা হয়েছে। সংস্কার করা হয়েছে। শুভ দ্বার উদঘাটন - ১লা জৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, সাল ১৪২৬।

লক্ষীজনার্দন ও গন্ধেশ্বরী (ছবি: সুতনু ঘোষ)

১৭) পঞ্চরত্ন স্মৃতি মন্দির

গড়বেতার সত্যনারায়ণ মোড়ে দেখা শেষ করব। তাই একই রাস্তা ধরে কিছুদূর এগোতে সিংহপাড়ার কাছে ডানহাতে পড়ল ইটের একটি বেশ সুন্দর মন্দির। মন্দিরটি উত্তরমুখী। তবে এটি একটি স্মৃতিমন্দির। জনৈক রাধানাথ সিংহ এর স্মৃতি মন্দির। পীঢ়া মস্তক পাঁচটি রত্ন। ত্রিরথ চারটি রত্ন এবং পঞ্চরথ কেন্দ্রীয় রত্ন। সামনের দিকে প্রবেশদ্বার, তার দুপাশে দুটি একই উচ্চতার প্রতিকৃতি দরজা। তাদের মাঝে তরোয়াল হাতে দ্বারপাল দেখা যায়। খিলানের ব্যবহার, স্তম্ভের ব্যবহার আছে। এককালে যে পঙ্খ পলেস্তরার ভালো কাজ ছিল , তার কিছু এখনও রয়েছে। তাতে ফুল লতাপাতার কাজ প্রধান। মন্দিরটি বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত, তবে সংস্কার করার মতো অবস্থাতেই আছে। এমন স্থাপত্য হারিয়ে যাক, এটা কখনই কাম্য নয়।

পঞ্চরত্ন স্মৃতি মন্দির (ছবি: সুতনু ঘোষ)

পঞ্চরত্ন স্মৃতি মন্দির (ছবি: সুতনু ঘোষ)

১৮) লক্ষীজনার্দন মন্দির, রাসমঞ্চ ও দ্বাদশ শিবালয়

সত্যনারায়ণ মোড়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছালাম। শেষ দ্রষ্টব্য লক্ষীজনার্দন মন্দির ও দ্বাদশ শিবালয়। এখানকার সম্ভ্রান্ত সিংহবংশের জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির। মন্দির চত্বরটি ঠাকুরবাড়ি নামেও পরিচিত। এটিও গড়বেতার বিখ্যাত মন্দিরগুলির মধ্যে পড়ে। গড়বেতা বাজার রোডের পাশে থাকায় এখান থেকেও মন্দির দর্শন শুরু করতে পারেন। একটি পাঁচিল ঘেরা প্রাঙ্গন , এরই নাম ঠাকুরবাড়ি। ঢোকার মুখে একটি রাজকীয় সুন্দর ফটক। তাতেও বর্তমান যুগের কিছু সুন্দর অলংকরণ আছে দেখা যায়।

লক্ষীজনার্দন, পুরোনো ছবি (ছবি: সুতনু ঘোষ)

জুতো খুলে প্রবেশ করে মন্দির চত্বর। মন্দিরগুলির বয়স দুশ বছর পেরিয়েছে। এগুলির সংস্কারকাজ হয়েছে। একটি ফলক স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে প্রতিষ্ঠাকাল- আনু. বাংলা ১২০১ সাল, ইংরেজ ১৭৯৪ সাল। সংস্কারকাল- বাংলা সন ১৪০৪, ইং ১৯৯৭ সাল। সুকুলদের একরত্নের কথা বলেছিলাম। এখানে সিংহদের একরত্ন রয়েছে। ইটের তৈরী একরত্ন শৈলীর পূর্বমুখী লক্ষীজনার্দন জীউ মন্দির। ত্রিখিলান প্রবেশপথযুক্ত বারান্দা ও গর্ভগৃহ। পূর্ব ও দক্ষিণে ত্রিখিলান প্রবেশপথ আছে। মন্দিরের বাঁকানো ছাদের ওপর একটি আটকোণা ভূমির ওপর একটি বেশ বড় আকারের রত্ন প্রতিষ্ঠিত। তার বাঢ় অংশ চারকোণা ও পঞ্চরথ বিভাজনযুক্ত। তার ওপরে চুড়াটি আটকোণা গঠনের করা হয়েছে। সুকুলদের মন্দিরের রত্নটি আকারে ছোট, কিন্ত লক্ষীজনার্দনের রত্নটি বড় আকারের। মন্দিরের গায়ে কিছু টেরাকোটার কাজ রয়েছে, যার গায়ে রঙের প্রলেপ পড়েছে।

লক্ষীজনার্দন, ঠাকুরবাড়ি (ছবি: সুতনু ঘোষ)

রাসমঞ্চটি ঘেরা চত্বরে নেই। বরং বাইরে পাশের মাঠে আছে। আটকোণা রীতির ওপরে একটি রত্ন প্রতিষ্ঠিত। আটটি প্রবেশদ্বার আছে। তার ওপরের ছাদ আটকোণা ও উল্টানো পদ্মের মতো। তার ওপরের রত্নটিও আটকোণা ও আটটি প্রবেশদ্বার যুক্ত। আটটি দ্বারপথের একটি ছেড়ে একটি প্রতিকৃতি দ্বার ও তাতে একটি করে মূর্তি আছে। এই রত্নের ছাদও আটকোণা রীতির, যার চূড়ায় বিষ্ণুচক্র প্রতিষ্ঠিত।

এবার আসি দ্বাদশ শিবমন্দিরের কথায়। সাতটি মন্দির পূর্বমুখী , পাঁচটি মন্দির পশ্চিমমুখী। এগুলি ইটের তৈরী এবং পঞ্চরথ দেউল রীতিতে নির্মিত। প্রতিটি মন্দিরের আলাদা নাম আছে। ভীমশংকর, রামেশ্বরম, নাগেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, এম্বকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, অমরেশ্বর, মহাকাল, মল্লিকার্জুন, সোমনাথ, কেদারনাথ, ঘুশ্নেশ্বর।

দ্বাদশ শিবালয়, পশ্চিমমুখী (ছবি: সুতনু ঘোষ)

সিংহদের ঠাকুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। পাশের মাঠে বাজার বসেছে। বিভিন্ন জিনিসপত্রের পসরা সাজিয়ে বসেছে ব্যবসায়ীরা। তবে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ফোনের চার্জ কমতে কমতে এতক্ষণে শেষ। দুপুর হয়েছে। শীতের সময়েও রোদ বেশ চড়া। খাওয়া দাওয়া নেই। এমনিতে শরীর অসুস্থ, তার ওপর শরীর ক্লান্ত। গড়বেতায় এখনও কাজ বাকি। সুতরাং সত্যনারায়ণ মোড়ে এসে বাস বা অটোর অপেক্ষায় থাকলাম। একটি ভিড়ে ঠাসা বাস পেরোল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর একটি অটো পেলাম। এরপর যে কাজে এসেছিলাম তা সারতে বিকেল হল। গ্রান্ড ক্যানিয়ন খ্যাত গনগনি এক চক্কর মেরেছিলাম। কিন্ত বগড়ী কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত কৃষ্ণরায় জীউ মন্দির দেখা হয়নি। এছাড়াও গড়বেতা ও তার পাশাপাশি আরও কিছু পুরাকীর্তি আছে। গড়বেতা শ্রী সারদা মায়ের পদধুলি ধন্য স্থান।

যাইহোক অবশেষে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরলাম। গড়বেতা পেছনে ফেলে ট্রেন চলছে আপনগতিতে। পাশে লালমাটির দেশ, জঙ্গল চলেছে একই গতিতে পেছনদিকে। একটার পর একটা স্টেশন ফেলে ট্রেন মেদিনীপুর শহরে এসে পৌছাল। তারপর কংসাবতীর দৃশ্য পেরিয়ে গোকুলপুর। তবে শ্যামানন্দের গোকুলপুরে এখন শুধু ছাই আর ধোঁয়া। তা পেরিয়ে মিনি ইন্ডিয়া খড়্গপুর। ট্রেন থেকে নেমে বাড়ির দিকে এগোলাম। আর গড়বেতা থেকে আসা ট্রেন দূরে মিলিয়ে গেল।

M E D I N I K A T H A J O U R N A L

Edited by Arindam Bhowmik

Published on 07.04.2024

পুরাকীর্তি ভ্রমণ ও সমীক্ষা - ০৮ জানুয়ারি ২০২৩

লেখা ও ছবি - সুতনু ঘোষ

নিচে কমেন্ট বক্সে আপনার মূল্যবান মতামত জানান।