কালীপূজার পশ্চাৎপট ও বর্তমানে পূজিতা কালীমূর্তি

Background of Kali-cult in Bengal and the statue worshiped

দীপঙ্কর দাস।

Home » Medinikatha Journal » Dipankar Das » কালীপূজার পশ্চাৎপট ও বর্তমানে পূজিতা কালীমূর্তি

প্রথম অঙ্ক

বৈদিক আর্যধর্মে মূর্তিপুজা ও স্ত্রীদেবতার পূজা ছিল না। পবন, সূর্য, বরুণ, ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা করা হত। মন্ত্রোচারণ করে দেবতাদের আবাহন করা হত, যেন তাঁরা যজ্ঞকুণ্ডে আবির্ভূত হয়ে ‘হবি' গ্রহণ করেন। গোড়ায় ইন্দ্র ও বরুণ অভিন্ন কল্পনা করা হলেও, মূলে ইন্দ্র যুদ্ধদেবতা, পুরন্দর। পরে ইন্দ্রের যুদ্ধ দেবতা রুপটি প্রধান হয়ে ওঠে, এবং বরুণকে আলাদা সত্তা হিসেবে দেখা শুরু হয়। ঋকবেদের শেষের দিকে ‘ঊষা' কে দেবী হিসেবে দেখার ইঙ্গিত আছে। পরে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এছাড়া মাদকলতা সোমকেও প্রায় দেবতাজ্ঞান করা হত। পরে সূর্যের সপ্তরশ্মির কারণে সপ্তাশ্ববাহী রথারুঢ় দেবতা, শেষে রথারুঢ় পুরুষ দেবতা কল্পনা করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে অশ্ব ও রথ আর্যরাই এদেশে এনেছিল। একবার রথারুঢ় পুরুষ অবয়ব কল্পনা করার পর, নানা রকম যান ও বাহনে আরুঢ় দেব দেবী কল্পিত হতে থাকে, সম্ভবত এভাবেই আর্যেরা মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত হয় তবে তা হয়েছে সপ্তম/অষ্টম শতাব্দ নাগাদ, পৌরাণিক যুগে। এই বিবর্তন স্বাভাবিক নিয়মে হয়নি, এদেশের অনার্য ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিশ্রিত ও সমন্বিত হয়ে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের আধারে তা নির্মিত হয়েছে।

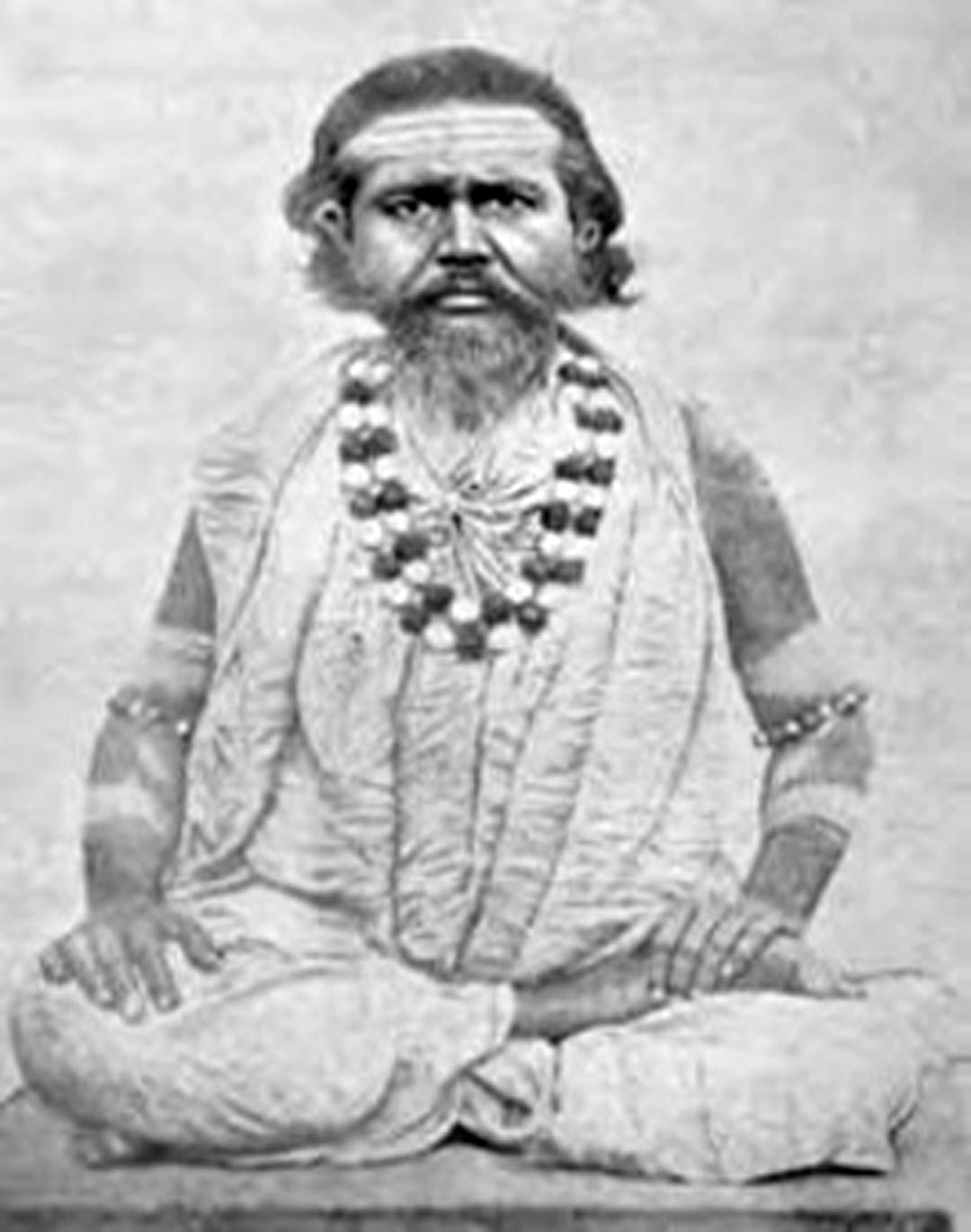

Ma Kali by Raja Ravi Varma

বৈদিক আর্যরা নৃতাত্বিক বিচারে আদি নর্ডিক ও নর্ডিক নরগোষ্ঠীর লোক। আর অনার্য নরগোষ্ঠী আদিঅস্ত্রাল, অস্ত্রাল, অস্ট্রো-দ্রবিড় ও দ্রবিড়। পরবর্তী কালে আর্য রক্তের সংমিশ্রণে নানা বর্ণসংকর গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়; তাঁরা বৈশ্য ও শূদ্র বলে অভিহিত। বেদ সংকলক ব্যাস, গণেশ, রাম, কৃষ্ণ, দ্রৌপদী বর্ণসংকরের দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

আর্যপূর্ব সিন্ধু সভ্যতায় মাতৃকা পূজার প্রচলন ছিল, তার মধ্যে ঝোব উপত্যকায় প্রাপ্ত পোড়া মটির মূর্তিগুলি মূখ্যত অপদেবী পরে ব্রোঞ্জ ঢালাইয়ে হরপ্পায় প্রাপ্ত, এঁদেরই এক জন, ভ্রমাত্মক নর্তকী নামে অভিহিত হয়েছেন। সিন্ধীরা যে মাতৃতান্ত্রিক ছিলেন, তা আরো প্রকটিত যোনিপীঠের রেপ্লিকা থেকে। পরে দেখা দেয় শাকাম্ভরী দেবী।

Shakambhari Mata Temple in Sambhar, Rajasthan.

সিন্ধু সভ্যতায় অবশ্য পুরুষ দেবতারও পূজা হত, হরপ্পায় প্রাপ্ত একটি শীলমোহরে উৎকীর্ণ এক উর্দ্ধলিঙ্গ দেবতার বেদীর নীচে পশুর সমাবেশ, মাথায় শৃঙ্গকিরীট থেকে এক পশুপতি দেবতার অস্তিত্ব বোঝা যায়, তাছাড়া এক যোগীরাজ দেবতার অস্তিত্ব বোঝা যায় দুটি শীলমোহর থেকে কিন্তু সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার না হওয়ায় এই সব দেবতার নাম-পরিচয় এখনো অজানা থেকে গেছে। সিন্ধীরা শিকার থেকে পশুপালন, বপনকৃষি হয়ে বাণিজ্যেও ব্রতী হয়েছিলেন।

The Pashupati seal is a steatite seal which was uncovered in Mohenjo-daro.

তৃতীয় অঙ্ক

অনার্য সমাজ মানে শুধু সিন্ধুসভ্যতা নয়; ভারতের উত্তপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে অর্থাৎ অসম ও বঙ্গে প্রাচীন কাল থেকেই তন্ত্রসাধনা প্রচলিত ছিল, কত প্রাচীন জানা না গেলেও পণ্ডিতদের ধারণা দু-আড়াই হাজার বছরের বেশি পুরানো। এছাড়াও, আদিঅস্ত্রাল, অস্ত্রাল, অস্ট্রো-দ্রবিড় ও দ্রবিড় গোষ্টীর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস ছিল, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য একইসঙ্গে কল্যাণকারী আদি পিতা-মাতার এবং নানা অনিষ্টকারী অপদেব-দেবীর পূজা।

অন্য আর্য জন

ভারতে আলপাইন আর্য গোষ্ঠীরও অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, যাঁরা ছিলেন অসুর উপাসক। ভরতীয় ধর্মবিশ্বাসে, তার প্রভাব কতটা পড়েছিল, তা নিয়ে বিশদ অনুসন্ধান হয়নি তবে অসুরনাসিনী আখ্যা এসেছে দেব উপাসক নর্ডিক আর্য এবং আসিরিয় অসুর উপাসকদের (আলপাইন আর্যদের একটি শাখা) দ্বন্দ্বের জের হিসেবে, তাতে সন্দেহ নেই, যেহেতু কালী বঙ্গজা, বাংলায় এই যুদ্ধের একটা মহড়া হয়েছিল, এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বাঙালীর কালীপূজার অন্তরালে আছে এই প্রলম্বিত প্রেক্ষাপট।

কালীর বর্তমান পূজ্যা প্রতিমা

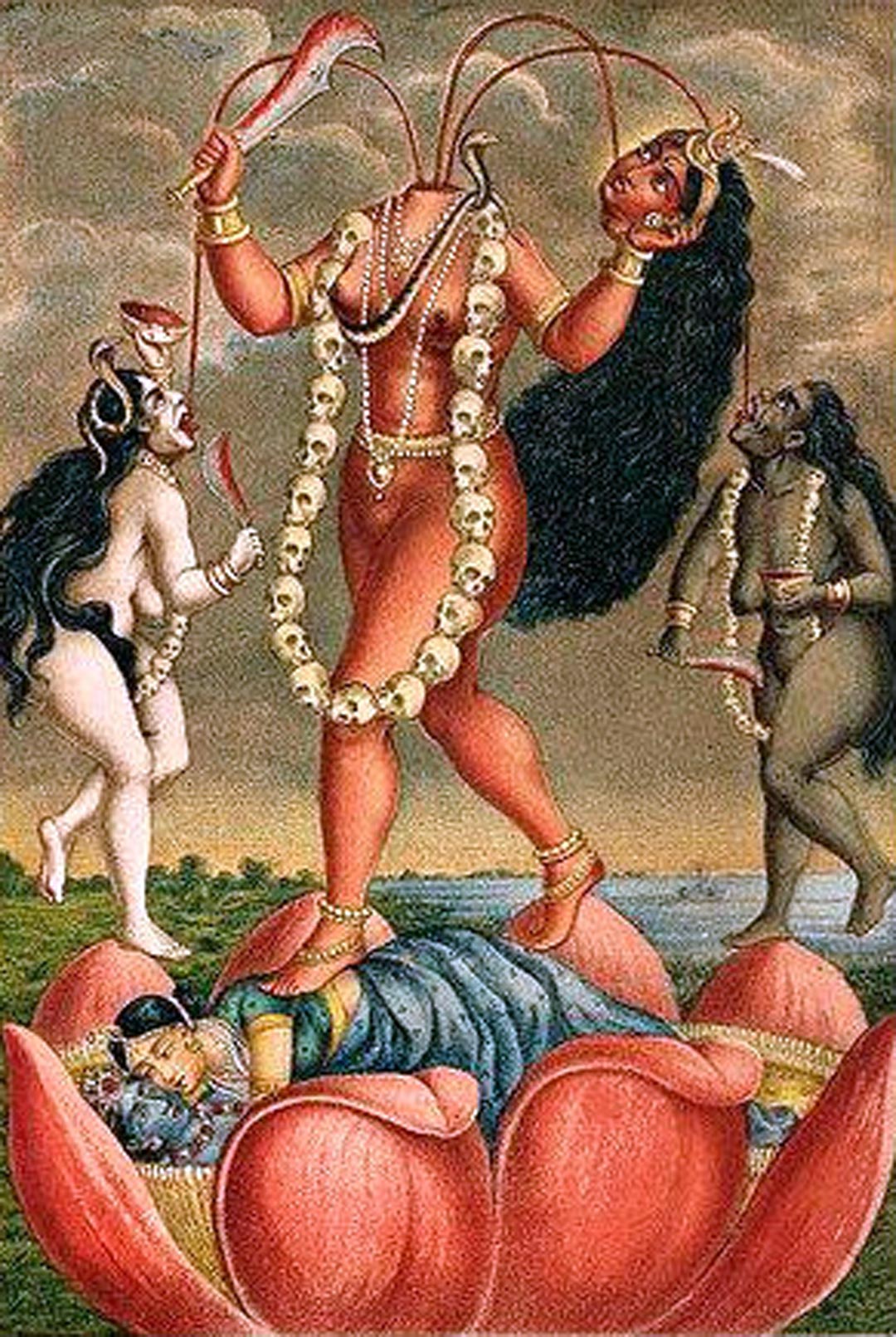

যে কালীমূর্তির পূজা বর্তমানে প্রচলিত, তার প্রবর্তন করেছিলেন শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, সপ্তদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ প্রায় চারশো বছর পূর্বে। তার আগে পূজা হত যন্ত্র স্থাপন করে। যন্ত্র এক প্রকার জ্যামিতিক নক্সা বা আল্পনা, যথা নিয়মে মাটিতে পিটুলিগোলা জল দিয়ে আঁকা। এর পর কয়েকটি মুদ্রা সহ ন্যাস করার পর ধ্যান, বলি, নিরঞ্জন। যে দেবতা বা দেবীর পূজা উদ্দিষ্ট, তদনুযায়ী যন্ত্র ও ধ্যান। মুদ্রাগুলি সাধারণ বা common হলেও কোন মুদ্রা কতবার ন্যাস বা প্রদর্শন করতে হবে, তার বিধি দেবদেবী ভেদে আলাদা। মুদ্রা হল এক হাত বা দুই হাতের তালু ও আঙুলের বিশেষ ভঙি। ধ্যানমন্ত্রে প্রত্যেক দেব-দেবীর রূপ বর্ণনা থাকলেও মূর্তি নির্মাণের বিধান নেই।

Kali Yantra.

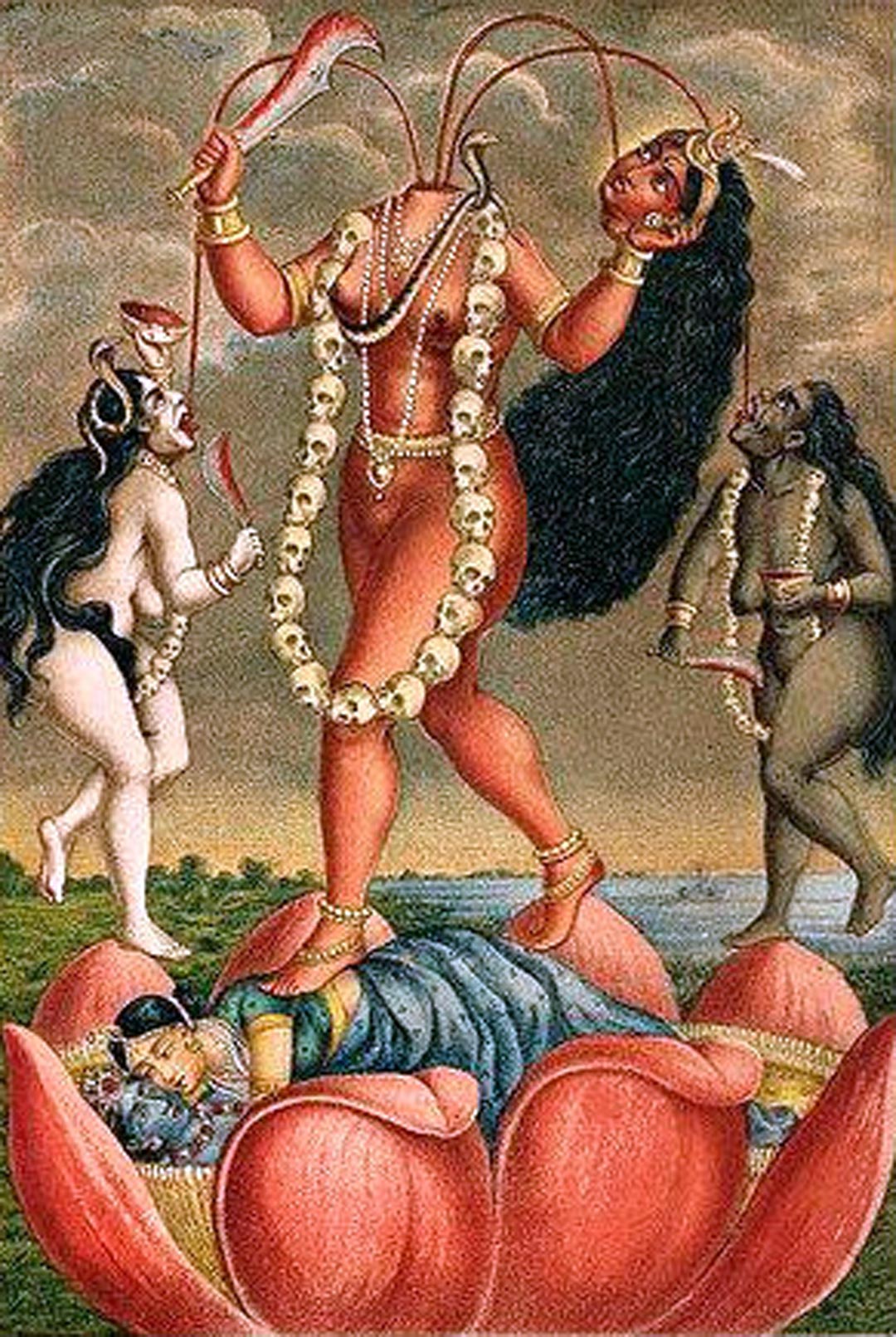

কালিকাদেবীর অনেকগুলি, রূপের ধ্যানমন্ত্র আছে; ভৈরবতন্ত্র, ফেৎকারিনী তন্ত্র ও অন্যান্য তন্ত্র গ্রন্থে। তন্ত্র গ্রন্থের সংখ্যা অনেক, কিছু প্রাচীন কিছু অর্বাচীন। তন্ত্র মতে কালী, কালাকালের উর্দ্ধে এবং অনন্তরূপা, সন্তান পালনের জন্যে শত্রুনাসের উদ্দেশ্যে ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করেছিলেন। কালিকার ধ্যানে তাঁর রূপ ভেদে তিনি কৃষ্ণ বা ধূম্র বর্ণা, এলোকেশী, নগ্নিকা, মহাকাল বা শিবের বক্ষে আরুঢ়া। এছাড়া কটিতে ব্যাঘ্রচর্ম, রক্তবস্ত্র, হস্ত মেখলা রূপের কথাও আছে। বেশির ভাগই চতুর্ভূজা, তবে দ্বিভুজা, হাজার হাত কালীও আছেন। খড়্গ-খেটক ধারিনী, নরমুণ্ডহস্তা ও অভয়মুদ্রা প্রদর্শনকারিনী। বেশির ভাগ দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট মূর্তিও আছে। কোনো কোনো ধ্যনমন্ত্রে তাঁকে মহাকালের সঙ্গে বিপরীত মৈথুনরতাও বলা হয়েছে।

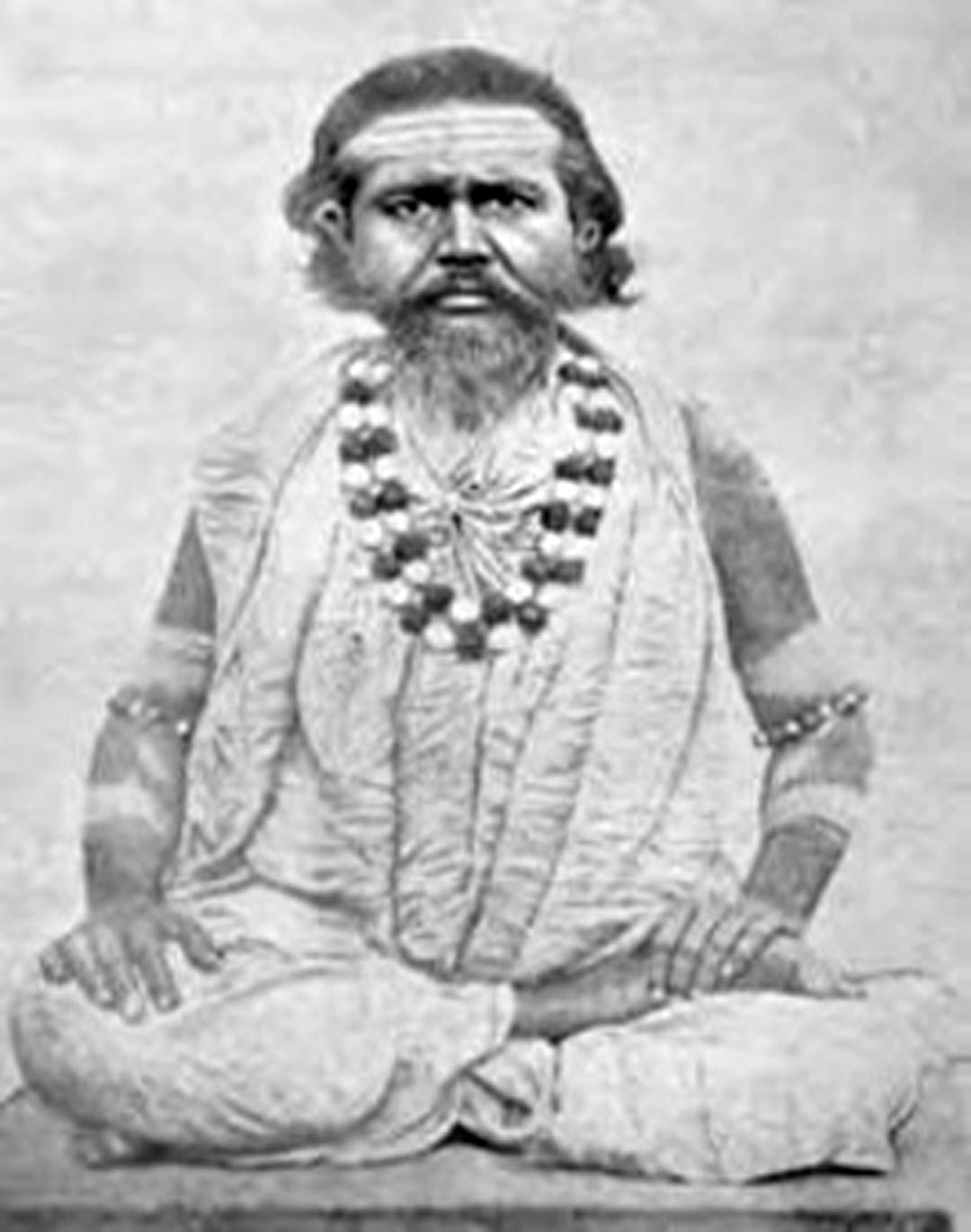

চৈতন্যের সমসাময়িক জ্যেষ্ট আগমবাগীশ এই সব ধ্যানমন্ত্র ছেনে সর্বজনগ্রাহ্য মূর্তির পরিকল্পনা কল্পনা করেন, পূজাবিধি সংস্কার করে যন্ত্রের বদলে ঘট স্থাপনের রীতি প্রবর্তন করেন।

Krishnananda Agamavagisha.

এই ঘট পূজা প্রবর্তন নিয়ে কিছু আলোচনা দরকার। বৈদিক মন্ত্রে দেবতাকে হবি গ্রহণের জন্যে আবাহন করা হত, কারণ বৈদিক মতে দেবতা নিরবয়ব ব্যাপ্ত সত্ত্বা, অপরদিকে তান্ত্রিক মতে মন্ত্রে তাঁর আবির্ভাব স্বতসিদ্ধ। আবার আদি অস্ত্রাল, অস্ত্রাল ও বর্ণসংকরদের ধারণা, দেবতা তাঁর নামাঙ্কিত স্থানে, লৌকিক উচ্চারণে থান, অবস্থান করেন, তাঁর আবাহন-বিসর্জন নেই। পশ্চিম রাঢ়ের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে, এখনো পর্যন্ত গরাম, বুড়াকুদরা, সিনি, বড়াম, ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজায় ঘট পাতা মন্ত্রোচ্চারণের বালাই নেই, থানে পূজাপোাচার ধরে দিয়ে বলি দিলেই পূজা শেষ।

থানে কদাচিৎ পস্তর খণ্ড প্রতীক দেখা যায় কিন্তু ছলন আবশ্যিক। ছলন হল হাতি-ঘোড়ার জুড়ি, দেবতা বিশেষে, বাঘ, ভালুক, হনুমানের ছলনও দেখা যায় তবে বর্তমানে বিরল। ভৈরব থানে কামিন্য বা স্ত্রীমূর্তির ছলন দেওয়া হয়। ওরাঁওদের দেবী চাণ্ডী, মাটির ঢিবি প্রতীকে পূজিতা হন, সেক্ষেত্রেও হাতি-ঘোড়ার ছলন দেওয়া হয়। এই চাণ্ডীই গোত্রান্তরিত হয়ে তান্ত্রিক ও হিন্দু দেবী চণ্ডী হয়েছেন, পরবর্তীকালে চণ্ডী ও ভদ্রকালী, দুর্গার উগ্ররূপ গণ্য হয়েছেন। বৈদিক সাহিত্যে চণ্ডীর প্রথম উল্লেখ আছে ‘কেন' উপনিষদে এবং দুর্গার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ‘তৈত্তিরীয়' উপনিষদে। যার অর্থ কোনো মাতৃকাই

আদিনর্ডিক-নর্ডিক বা বৈদিক নরগাষ্ঠীর সংস্কার প্রসূত নয়, তাঁরা সংশ্লেষিত হয়েছেন পৌরাণিক যুগে ব্রাহ্মণ্য ভাবনায়।

মাতৃকা পূজা শুধু সৈন্ধব বা অনার্য লৌকিক ধর্মাচরণে নয় সমস্ত প্রাচীন সভ্যতায়, মিশর, মেসোপটেমিয়া, গ্রীক ও রোমান সভ্যতায়, আদি বা পরিযায়িত দেবী হিসেবে প্রচলিত ছিল। তন্ত্রের কালিকা থেকে বর্তমান কালীমূর্তির উদ্ভব হলেও, তার সঙ্গে অদিমাতা, বড্রমাতাও (বুড়া মা, বড়াম) সম্পৃক্ত; সম্ভবত নাগপূজারও প্রভাবও পডে়ছে, কারণ তন্ত্রের কালিকাকে সর্প উপবীত ধারিনী বলা হয়েছে। দুর্গার সর্প প্রহরণ থেকেও সেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়; শুধু তাই নয় লৌকিক স্তরে দুই সর্পকালীর পূজাও প্রচলিত। জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় এঁদের প্রতিমা পূজা হয়। জলপাইগুড়ির শহরতলীর পাণ্ডাপাড়ায় আছেন দুটি ফনাধর সাপের লেজে পা দিয়ে দাঁড়ানো কালীর মৃৎপ্রতিমা। আর কুচবিহার জেলার ভেটাগুড়িতে এক মন্দিরে আছে ময়াল সাপের উপরে দু পা রেখে দঁড়ানো দ্বিভুজা কালী, এক হাতে নরমুণ্ড, অন্য হাতে খড়্গ।

আর এক বেতিক্রমী কালী মূর্তি আাছেন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানায় মাটির মন্দিরে, দুই পতিমার একজন দক্ষিণাকালী, অন্যজন মকরবাহিনী, মকরবাহিনী গঙ্গার কথা পুরাণে আছে কিন্তু মকরবাহিনী কালী কোথা থেকে এলেন, বোঝা দুষ্কর।

Patitapabani Temple

ছিন্নমস্তা, কালীর এক ভয়ঙ্করী রূপ, নিজের গলা কেটে সেই রক্ত পান করছেন নিজের কাটা মুণ্ডে। এঁর পূজা বিরল। পশ্চিম দিনাজপুরে রায়গঞ্জ সদরে এক মন্দিরে মৃৎ প্রতিমা, মেদিনীপুর সদর শহরে দালান মন্দিরে অনুরূপ প্রতিমা এবং বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে।

Chhinnamasta, 19th century painting.

হাজার হাত কালী প্রতিমার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত আছে বাংলায়; হাওড়ার শিবপুরে, ইনি অবশ্য তন্ত্রের দেবী নন,পুরাণের, মার্কণ্ডেয় পুরাণে এঁর কথা আছে, রক্তবীজ নিধনের জন্যে তিনি সহস্রহস্তা হয়েছিলেন, আরো তফাৎ আছে, তিনি শিবাারুঢ়া নন, বাঁ পা সিংহের পিঠে, লোল জীহ্বা নন।

Thousand-handed Ma Kali, Sibpur, Howrah

পুরাণ প্রসঙ্গ ও ঘট

পুরাণর কাহিনীতে এমন অনেক উপাখ্যান আছে যা পরস্পর বিরোধী এবং অতিমাত্রায় অলেৌকিক, পন্ডিতদের মত লৌকিক দেব-দেবী এবং পূজা পদ্ধতিকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের উপযোগী করতে গিয়ে এমন হয়েছে।

কিন্তু ঘট? ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে ঘট, অসংস্কৃত দেশজ শব্দ, যদিও লৌকিক দেব-দেবীর পুজোয় ঘট পাতার নিয়ম নেই, যন্ত্রের বদলে ঘটে পূজার বিধান, অনুরূপ খাপ খাইয়ে নেবার প্রচেষ্টা প্রসূত।

বর্তমানে রাঢ়বঙে সমস্ত বঙ্গভাষী উপজাতিক জন ছাড়াও মুণ্ডারী উপভাষী সাঁওতাল এবং কুড়মালী উপভাষী কুর্মীরা কালীকে দেবী গণ্য করেন। উত্তরবঙ্গেও কালী পূজা পান। বাংলার বাইরে অন্য কোথাও, এত ব্যাপক কালীপূজার প্রচলন নেই, এমনকি অসমেও কালী পূজা এত ব্যাপক নয়। সুতরাং কালী যে বঙ্গজা, এই প্রতিপাদ্যে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিভিন্ন তিথিপূজা,টপকে কার্তিকী অমাবস্যার পূজা

পূর্বে বিভিন্ন তিথিতে কালী পূজা হত; যেমন মাঘের ত্রয়োদশীতে রটন্তী কালী এবং আষাঢে়র শুক্লা সপ্তমীতে কামাক্ষী কালী। এই সব তিথিপূজাকে সরিয়ে কার্তিকী অমাবস্যার পূজা প্রাধান্য লাভ করার পিছনে ভূতচতুর্দশীতে ভূত তাড়ানোর চোদ্দ প্রদীপ পরের রাত্রিজাগরণ ও বাঁধনা পরব এবং জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের নির্বাণ তিথিতে দীপদানের প্রথার যুগ্ম প্রভাব থেকে এসেছে বলেই মনে হয়।

কালীপূজায় আতসবাজী

বাংলায় কালীপূজার সঙ্গে আতসবাজি এসেছে মুঘল যুগে, কারণ আতসবাজির উৎস্য পারস্য, ফারসি আতশ শব্দের অর্থ আগুনের ঝাঁজ, বাজিও ফারসি শব্দ, মানে ক্রীড়া, অগ্নিক্রীড়া, ইংরিজি Fire works. বাদশাহী বিলাসের অঙ্গ হিসেবে, ঈদ বা সবেবরাত উপলক্ষে কোনো এক সময় চালু হয়েছিল। বর্তমানেও আতসবাজির কারিগর অধিকাংশই দেশীয় মুসলমান।

শব্দবাজি

শব্দবাজির উৎস্য অন্য, সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের হোতারা বোমা আমদানি করেন, এখন তা চলে গেছে মস্তানবাহিনীর কব্জায়, দেবীর শাসন তারা মানে না, দেবীর বরাভয় মুদ্রাকে অকেজো করে তারা যথেচ্ছ বোমা টপকায়।

এই হল বঙ্গে কালী পূজার সার কথা।

M E D I N I K A T H A J O U R N A L

Edited by Arindam Bhowmik

(Published on 20.10.2025)

নিচে কমেন্ট বক্সে আপনার মূল্যবান মতামত জানান।